誠実さと挑戦のキャリア――東京電力リニューアブルパワー代表・永澤氏が描く、再生エネルギーの未来

社会の営みを支えるエネルギーは、時代を問わず、見えない土台であり続ける。

東京電力リニューアブルパワー株式会社 代表取締役社長の永澤 昌(ながさわ・まさし)氏は、新卒で東京電力(現東京電力ホールディングス株式会社)に入社し、東日本大震災や電力自由化などの変革期において、常に、エネルギーの未来に、そして社会に向き合い続けてきた。

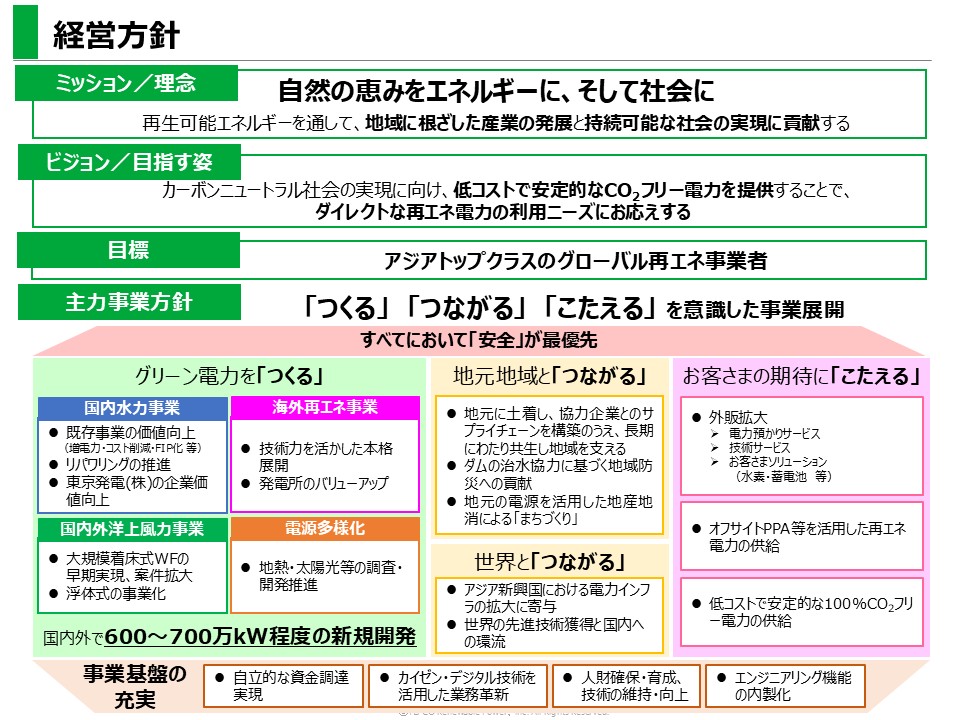

カーボンニュートラルの実現が世界共通の目標となる今、「自然の恵みをエネルギーに、そして社会に」というミッションを掲げる彼の想いを、Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届ける――。本記事は、そういった試みである。

「永澤さんと一緒に何かを起こしたい。」 未来の仲間たちへ、Publink Letterが想いをつなぐ。

(記事を読んだ後は、永澤氏への感想や共創の希望もお寄せいただけます)

永澤 昌(ながさわ まさし)

1966年生まれ。厳格な父親のもと、幼少~青年期を大分、熊本にて過ごす。大学入学を機に上京し、大学時代はアメリカンフットボールに熱中。1990年に東京電力に入社。3年半の現場での接客応対業務を経て、企画部に配属。企画部では、電力需要の想定、収支計画や中期経営計画の策定、原子力政策や電力自由化への対応などに従事。2016年の役員就任後、ガス自由化対応、チーフ・スポークスパーソンなどを経て、2022年より現職。座右の銘は「野球も3割」、自身も他者も良い部分が3割あれば御の字との姿勢で人と向き合う。趣味は城巡りとスパイスに凝ったカレー作り。

INDEX

誠実に生きるという教えと、社会を支える仕事への挑戦

――永澤氏のキャリアの出発点

幼少期を九州・大分の海辺の町 で過ごし、その後熊本へ。

厳格な父親との関係が、永澤氏の人格形成に大きな影響を与えた。

栫井:

子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。永澤さんは、どんな子供時代だったんでしょうか?

永澤(敬称略):

私、大分県の海辺の町で幼少期を過ごしましたが、本当に風光明媚なところでした。

それから熊本に移って、ずっと熊本で育ちましたね。決して裕福ではなかったけど、不自由なく育ててもらいました。ただ父は厳しく生真面目で、子供の頃は正直、それが嫌だと感じることもありましたが、ビジネスの現場に身を投じているうちに、やはり「誠実であること」が何よりも大切だと、最近強く思うのです。そのことを教えてくれた父に、今では本当に感謝しています。

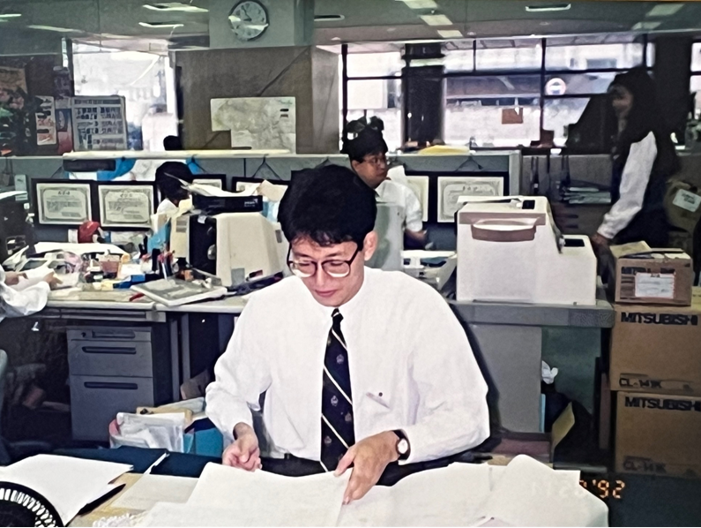

画像:幼少期時代の永澤氏

栫井:

やはり、親から受けた影響というのは、人生に深く根付いていくものですね。

実家を出られた後、永澤さんはどのような道を歩まれたのでしょうか。

永澤:

東京の大学に進学しました。当時はバブル期で、都心生まれの学友は良い車を乗りまわしていた時代。

就職活動でも、銀行や証券会社の先輩方が華やかに見えた時代です。ただ、私はもっと「インフラ関連など一見目立たないが、手触り感のある仕事」をしたいと思っていました。

ガス会社、通信会社、鉄道会社……いろいろ見ましたが、オイルショックを経験していたこともあり、エネルギーの重要性を強く感じていました。中でもTEPCOは、ガス事業も通信事業も手がけていて、

「ここに入れば、幅広くチャレンジできる」と思ったのが入社の決め手でした。あとは、やはり「大きな会社だと、規模の大きな仕事ができるかも」という期待もありましたね。

栫井:

最初から「大きなことをやりたい」という想いがあったんですね。

永澤:

いえ、最初からそこまで明確な意志があったわけではありません。でも、入社して経験を積むうちに、「もっと大きなことを動かしたい」という気持ちが次第に強くなっていきました。

電力需要の想定、収支計画や中期経営計画策定

――企画部での多様な経験

若手時代は、とにかくがむしゃらに走り続けたと振り返る永澤さん。どのようなキャリアを重ねてきたのか、当時のエピソードを交えて語っていただいた。

栫井:

入社後は、どのようなキャリアを歩まれましたか。

永澤:

最初は営業所で、コールセンターのようなお客様対応や受付業務、営業活動に携わりました。

そして、3年半ほど経ったタイミングで、本社の企画部に異動になったんです。 電力需要の想定、収支計画や中期経営計画の策定、原子力政策への対応、電力自由化対応の業務――と、企画系の仕事を一通り経験させてもらいました。 30代後半までは、とにかく走り続けていたという感じですね。 周囲には、本当にすごい方々がたくさんいらっしゃって、幅広い業務を、とにかく必死にやらせてもらった時期だったと思います。

画像:営業所時代の永澤氏

栫井:

まさに「企画」ですね。この時の経験で、特に印象に残っていることはありますか?

永澤:

やはり、人との接し方ですね。

原子力関連の業務で、電力各社の部長級の方々と何度も顔を合わせるうちに、役職に関係なく、私の顔と名前をちゃんと覚えてくださったことが印象に残っています。私はまだ平社員で、資料作成を担当したり、時には自分で発言して調整役を務めたりと、いわば作業部隊の一員でしたが、そんな若手にもきちんと向き合ってくださったんです。「上の立場にある人が、こうして後輩に目を配ってくれることのありがたさ」――このとき強く感じたことは、今、自分がその年代になって、若い人たちに対して同じように接したいという思いに繋がっています。

もう一つ印象に残っているのは、当時の上司たちの姿勢です。「出る杭は打たれるけれど、出すぎる杭は打たれない」――そんな感覚がありました。私は若い頃、生意気なことも随分言いましたし、上司と激しく議論になることもありました。その場では怒られ、時には1週間くらい口をきいてもらえなかったこともありました。でも、人事評価で、ちゃんと評価をしてもらえたことを見て、「ああ、この人たちは、議論と評価はちゃんと分けているんだ」と思ったんです。「出る杭は打たれるけど、出すぎる杭は打たれない」という言葉を実感したことかな。生意気なこともいっぱい言いましたけど、ちゃんと評価してもらえたんですよね。上司に恵まれていたと思います。

東日本大震災――永澤氏が迎えた人生最大の転機

2011年3月11日。東日本大震災が、日本社会に計り知れない衝撃を与えた。

東京電力にとっても、それは過去に例を見ない危機だった。

未曾有の状況下で、組織の最前線で対応した永澤氏の想いと変化について伺った。

栫井:

東日本大震災が発生した際、企画部にいらっしゃいましたね。日経新聞の記事(※2024年1月掲載)では、計画停電対応にあたった数十名の中で、需給関連業務の経験者としてチームをまとめられたと拝見しました。1週間で体重が10kgほど減少するほどの過酷な経験だったと伺っています。改めて、その時の状況をお聞かせいただけますか。

永澤:

はい。当時、最前線にいた福島の現場の仲間は、本社にいる私たち以上に過酷な状況で発電所の復旧対応をしていました。もちろん被災された県民の皆さまが最も大変だったことは間違いありません。

そうした中、本社にいた私たちも、自らを鼓舞し奮い立たせないと、とても持ちこたえられないような日々でした。震災直後の一年間は、本当に生きた心地がしなかったですね。

次々と課題が押し寄せるなか、熟慮する時間もなく、瞬時に判断を下さなければならない。その中で、上下関係よりも、誰が早く、良いアイデアを出せるかが重要でした。それまでの会社は、どちらかといえばディフェンシブな会社だったと思います。でもこの経験を経て、「もう失うものは何もない。生き残るためには何かを生み出すしかない」という空気感が、一気に強まりました。私自身も、震災後はより突っ走るようになりました。

社内だけでなく、経済産業省の役人の方々と机を並べて、現場で共に対応にあたる機会もありました。若い頃ほど乱暴な物言いはしなくなったものの、社会のために必要なことは、ためらわずにはっきり言う――そんな覚悟を持って臨んでいました。

東京電力リニューアブルパワーの挑戦――洋上風力の未来を拓く

その後、東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 ガス事業プロジェクト推進室長、東京電力ホールディングス株式会社執行役員経営企画ユニット企画室長、同社常務執行役チーフ・スポークスパーソン、東京電力リニューアブルパワー株式会社取締役副社長を経て、2022年に同社代表取締役社長に就任。そんな永澤氏に今の挑戦を聞く。

画像:永澤社長を慕う部下たちによる2016年の役員就任祝いの席

栫井:

まずは改めて東京電力リニューアブルパワー株式会社について教えてください。

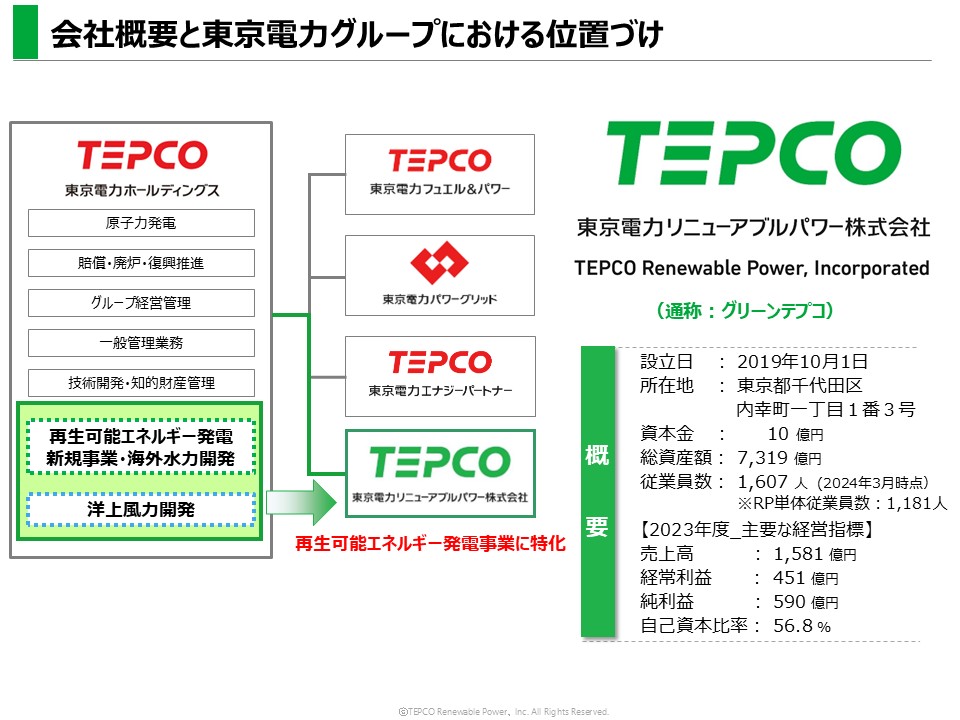

永澤:

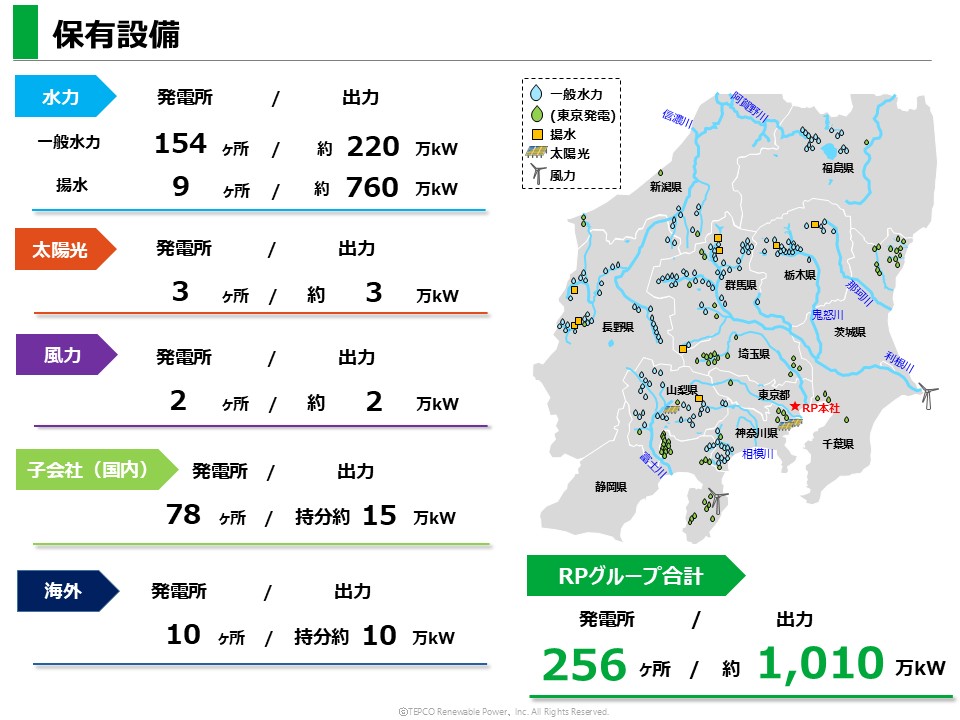

東京電力リニューアブルパワー株式会社(TEPCO Renewable Power, Inc.)は、東京電力ホールディングス株式会社の完全子会社として、再生可能エネルギーの発電事業を専門に手がける企業です。水力、風力、地熱、太陽光といった再生可能エネルギーによる発電を主な事業とし、国内外での電源開発を進めています。特に、国内においては約1,000万kWの設備容量を保有し、再生可能エネルギーの主力電源化を目指しています。自然の恵みを最大限に活用し、安定的かつ低廉な電力供給を通じて、国内外の再生可能エネルギーの普及とカーボンニュートラル社会の実現に貢献することを目指しています。

栫井:

その中でも、特に力を入れていらっしゃるテーマはありますか。

永澤:

やはり、洋上風力ですね。船に乗り、初めて千葉県の実証機を間近で見たときに、想像以上に深く感動したのを覚えているのですが、これを何としても軌道に乗せたいと思っています。

約5年間、東京電力でも洋上風力に本格的に取り組んできました。 ただ、実際には想像以上に難しい。 報道でも触れられていますが、最近は資材価格が上がったり、風車自体もほぼ全てが海外からの輸入品になってしまっています。 円安の影響も受けていますし、日本国内に風車メーカーがないという構造的な問題も大きい。

発電コストはどんどん上昇する一方で、収益は政策的に抑えられている。 だから間に立つ事業者、つまり私たちのような企業は非常に厳しい立場に置かれています。 これは私たちだけではなく、どの事業者も直面している課題です。ただ、それでもここを乗り越えなければいけない。そう強く思っています。

栫井:

非常に難易度が高い領域だからこそ、もし乗り越えられたら一気にブルーオーシャンが広がる。

そんな時、ものすごいエネルギーが生まれているように感じます。

永澤:

ああ、まさにそうですね。

実は、千葉県銚子沖に立てた一本ものの風車にも、そんな「つないできた火」が宿っていると思っています。この風車は、東日本大震災の前後に、どうするか議論を重ねながら守り抜いてきたものなんです。

震災の影響もあり、続けるのか、撤退するのか、厳しい判断を迫られる中で、当時関わっていたメンバーが必死に火を絶やさず、バトンをつないできた。

最近、社内の水力部門の役員とも話したんですが、水力発電もかつては「もう必要ない」と言われた時代があったそうです。東京電力全体で見れば、全発電量の5%ほどに過ぎなかった。「こんなもの持っていても意味がない」という声もあったそうですが、それでも守り抜いた。その結果、いま水力発電は、再生可能エネルギーの中でも稼働率が高く、安定した電源として”宝物”のような存在になっています。

もう大規模に増やすことはできないからこそ、持っている価値はますます高まっている。

洋上風力も同じだと思っています。今はコストや環境条件など課題が山積していますが、続けていけば、必ず「持っていてよかった」と言える日が来る。また、国の方も政策的に重要と考えるならば、難局にあるこの事業に対する一層の環境整備を講じるべきと考えています。

そう信じて、いまは「ここが頑張りどころだ」という思いで取り組んでいます。

日本のエネルギーの未来と、未来を共につくる仲間へのメッセージ

栫井:

御社は多岐にわたる再エネ事業を展開されていますが、永澤さんご自身が思い描く未来の理想像――少し妄想も含めていただいても構いません――どんな姿を描いていらっしゃいますか?

永澤:

まず、日本全体の課題として、人口減少が挙げられると思います。特に地方は急速に人が減っている。そんな中で、私たち再エネ事業者は、「分散型電源」として、その地域に価値を還元していくことが重要だと思っています。

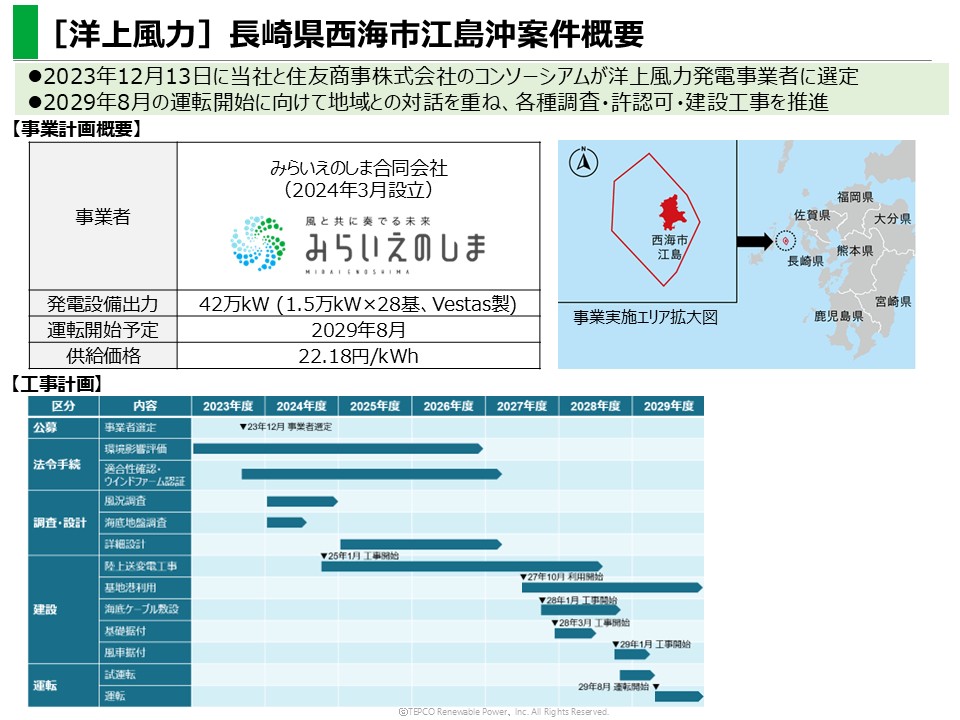

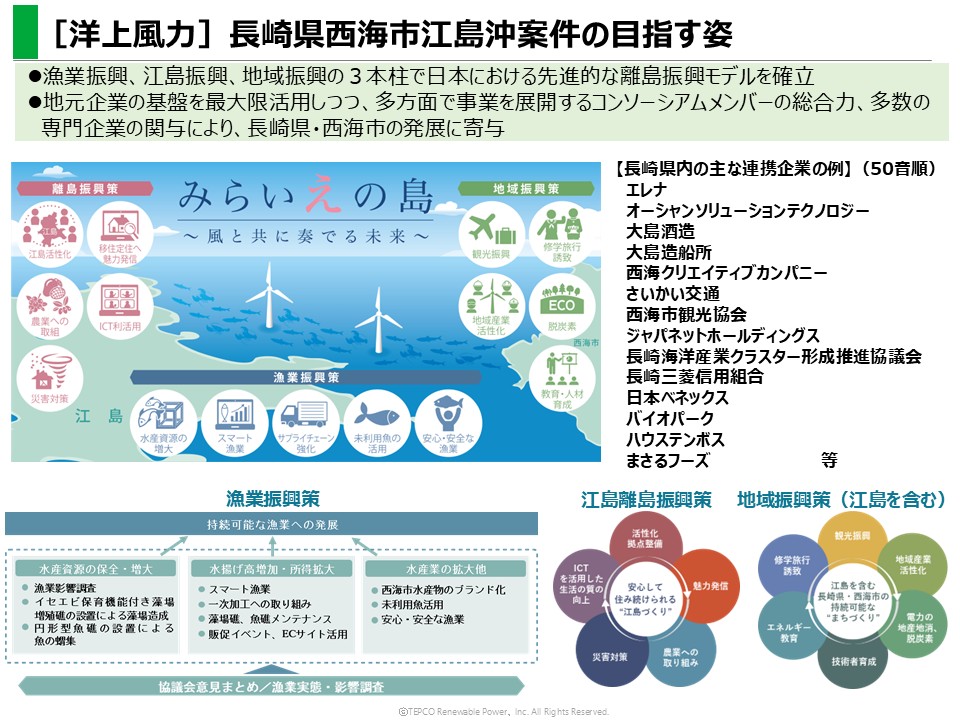

たとえば、長崎県の西海市で洋上風力発電のプロジェクトを進めているんですが、そこでは風力とあわせて漁業振興の取り組みも行っています。再エネを通じて、地域が末広がりに発展していけるようにする――それが理想です。

永澤:

また、国力という観点では、企業が連携して世界で戦っていくことが重要だと思っています。

再エネの分野では、私たちは1000万kW、原子力換算で約10基分の出力を持っていますが、世界ランキングでは18位(中国企業を除く)。かつては東京電力も世界10位に入っていた時代がありましたが、今では追い越されてしまいました。

理想を言えば、国内に大きな再エネの事業体が3つぐらいに収斂されていった方が良いのではないかと思っています。たとえば、各社がそれぞれ持っている洋上風力事業を切り出して、合流して、ひとつの大きなチームとして世界に挑戦していく。そういうスケール感が必要だと思うんです。

正直、今の状況では、一社単独でこの世界を走り抜けるのはなかなかリスクが大きい。風車メーカーとの価格交渉――いわゆるバーゲニングパワーも、スケールがないと太刀打ちできません。交渉力、投資効率、あらゆる面でスケールメリットが求められていると感じます。

今、経済産業省の旗振りで「浮体式洋上風力技術研究組合(通称:FLOWRA)」という組合が立ち上がっています。20社以上が参加して、共同で研究や技術開発に取り組んでいます。洋上風力で2040年までに1割の電力量を賄う計画がありますが、現時点ではたったの1%程度です。協力し合わなければ到底辿りつきません。だから、当社としては、そのような場で、旗を振る役割を担っていきたい。仲間を募り、声をかけ合いながら、国内外に通用する大きな力を作っていきたいと考えています。

栫井:エネルギー系の企業だけでなく、他にも協業の可能性を感じていらっしゃる連携先候補はいらっしゃいますか?

永澤:

先ほど申し上げたように、地域に付加価値を生み出していくことに一緒に取り組んでいただけるパートナーを探しています。ディベロッパーや物流、地域の企業など、当社にない得意な分野を持つ企業様と一緒に取り組んでいきたいです。

さらに今後は、DXやAIも不可欠です。人手が限られる中で、いかに現場を効率化するか、またエンドユーザーとどのようにつながっていけるか。BtoBだけでなく、BtoCも見据えた仕組みづくりが重要になります。再エネを「誰から買ったか」が見えるようにするブロックチェーンの取り組みもありましたよね。あのような発想も必要です。

当社では、昨年、事業開発室を立ち上げました。下記の画像のテーマに幅広く取り組んでいますので、面白いアイデアがあれば、ぜひ一緒にチャレンジしたい。いろんな分野の人たちと手を組んで、「再エネ×○○」の可能性を広げていきたいと思っています。

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、永澤さんへ想いをお寄せください。

いただいた内容は、永澤様にお届けさせていただきます。

編集後記

誠実に生きるという教えを胸に、社会の土台であるエネルギーに生涯をかけている永澤昌さん。

再生可能エネルギーを主力電源にする挑戦は、1社では成し遂げられないことです。

だからこそ、心に少しでも火が灯ったなら、ぜひ、あなた自身の想いを届けてください。

小さな一歩の重なりが、きっと未来を変えていきます。

株式会社Publink 代表取締役社長CEO 栫井 誠一郎(インタビュアー)

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀