官民の知見を武器に未来を創る――ロボットやドローンに人生を懸ける、楽天無人ソリューション事業部・牛嶋氏の挑戦

牛嶋氏は、幼い頃からものづくりに熱中してきた。

経済産業省でロボットやドローンの産業政策等に取り組んだ後、楽天グループに転職。現在、楽天グループでは無人ソリューション事業部のヴァイスジェネラルマネージャー、楽天ドローン株式会社では代表取締役社長として、自動配送ロボットやドローンの社会実装を推進し、人口減少という日本の大きな課題に挑み続けている。

制度づくりと現場実装、官と民、両方の視点を持ちながら、「未来をより良くする」ために行動し続けてきたその歩みには、一貫した想いが通っている。

Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が、牛嶋氏の想いと行動を言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届ける――本記事は、そんな試みである。

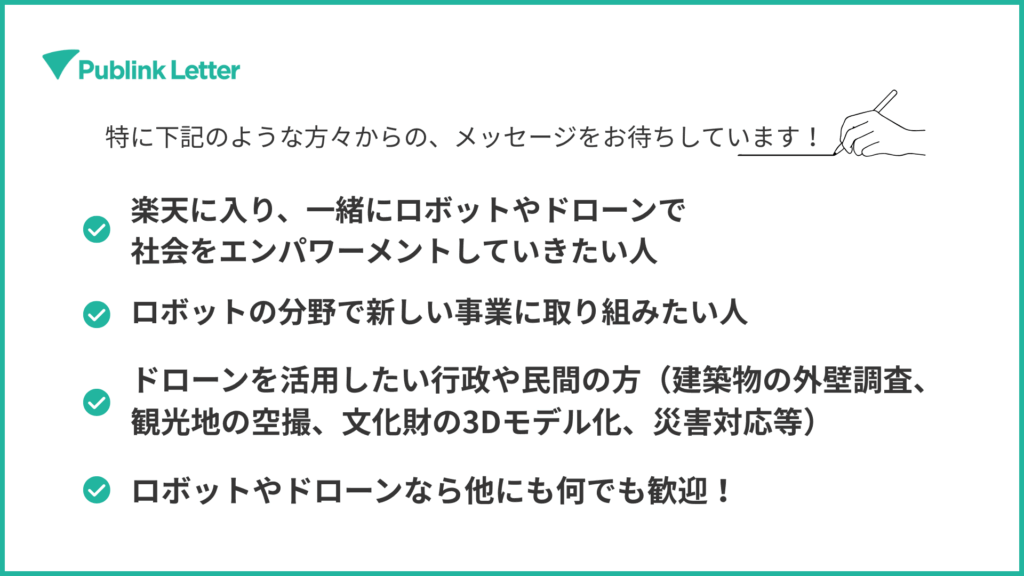

「牛嶋さんと一緒に、未来を変える挑戦をしたい。」

そんな未来の仲間たちへ、Publink Letterは想いをつなぐ。

(記事を読んだ後は、牛嶋氏への感想や共創の希望もお寄せいただけます)

牛嶋 裕之(うしじま ひろゆき)

楽天グループ株式会社 無人ソリューション事業部ヴァイスジェネラルマネージャー、楽天ドローン株式会社 代表取締役社長。2012年から2019年まで経済産業省に勤め、ロボットやドローンの産業振興などを担当。2019年に楽天グループに転職し、現在はロボットやドローンによる無人ソリューション事業を担う。学生時代はNHK学生ロボコン(旧 大学ロボコン)にも出場。

INDEX

ロボコンにすべてをかけた少年が、経産省に入るまで

牛嶋氏の原点には、幼い頃から夢中になった「ものづくり」と、ロボコンへの強い憧れがあった。 工作に没頭し、ロボット製作に挑み、技術を磨き続けた少年時代。その積み重ねは、やがて社会課題と向き合う新たな道へとつながっていく。

栫井:

子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。 牛嶋さんの場合、どんな子供時代だったんでしょうか?

牛嶋(敬称略):

私は福岡県久留米市で生まれ、小学6年生のときに福岡市へ移りました。 幼稚園の頃から工作が大好きで、空き箱を渡されると夢中で何かを作って遊んでいました。

ロボットにハマったきっかけは、小学校低学年の時に、NHKのロボコンを見たことです。 「ものづくりでこんなふうに脚光を浴びる世界があるんだ」と知り、将来は自分もロボコンに出て優勝したいと思うようになりました。また、家具を作っていた叔父の影響もあり、木工の基礎を教えてもらう機会にも恵まれました。中学ではロボコンにも出場しました。

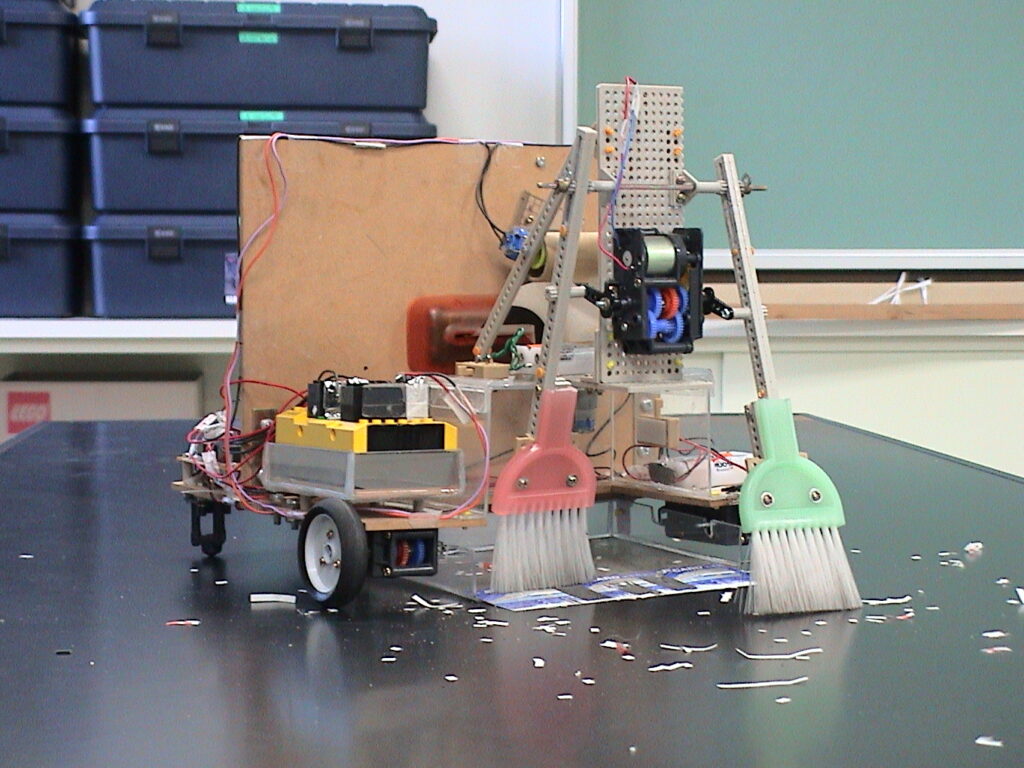

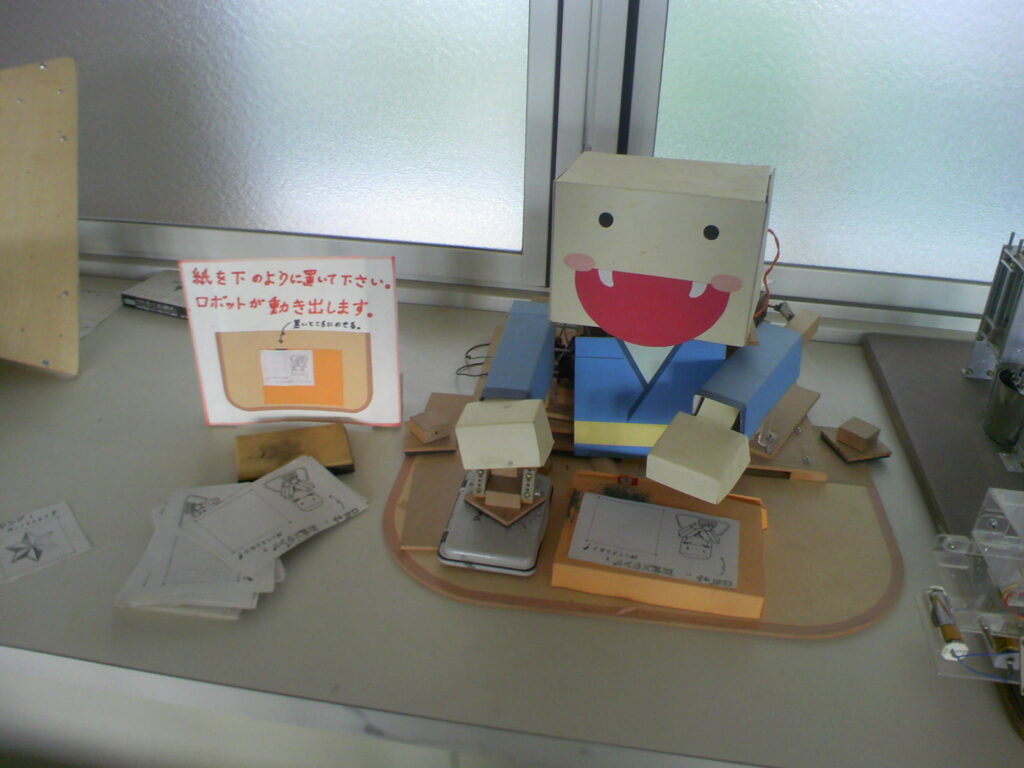

高校に入学した 2003年、ちょうど学校が理数教育重点校(SSH)に指定され、本格的な工作機械をそろえるものづくり室が作られました。 新しく立ち上がったロボット工学部に所属し、ものづくり室をまるで自分の部屋のように使いながら、文化祭では記念スタンプを自動で押すロボットを作ったりして、ものづくりに夢中になっていました。

画像:高校時代に作ったロボット1

画像:高校時代に作ったロボット2(記念スタンプを自動で押すロボット)

大学は東京大学に進学したのですが、その理由としては、高校3年生の夏に、東京大学のロボコンサークル(RoboTech)が出場し優勝した世界大会の放送を観たからです。

栫井:

意思決定の軸が常にものづくりやロボコンだったのですね。もし違う大学が優勝していたら、違う大学に行っていた可能性はありますか。

牛嶋:

出るからには絶対勝ちたいので、そうしていたかもしれません。

栫井:

それだけものづくりやロボコンに熱を注いでいらっしゃったんですね。その流れで、なぜ経産省に入られたのでしょうか。

牛嶋:

本気で勝ちたくて、全てを注いだのですが、ロボコンで優勝できなかった。日本には、自分よりももっと良いものを作れるエンジニアがたくさんいて、 自分がそのレベルに到達できなかったんだと痛感したんです。

画像:大学時代のNHK学生ロボコンの様子

そんな中で就職活動を始めたのですが、リーマンショックの影響がまだ残っていたこともあり、優秀なエンジニアたちが素晴らしい技術や製品を生み出しているのに、うまくマーケットにつながらず、不満や閉塞感を抱えている姿や、日本の競争力が落ちていることを目にしました。

「良いものを作るだけでは足りない。国力を高めるためには、うまくビジネスにつなげられる環境がなければならない」

そう思い始めた頃、大学院の先輩から「理系でも経済産業省に進める道がある」と教えてもらい、経産省に入りました。

経産省で知ったルールを変える力と、民間への挑戦

経済産業省での経験を通じて、「ルールは変えることができる」という手応えと、官民対話の重要性を実感した牛嶋氏。 そして、念願のロボット政策を担当する中で、民間で挑戦したいという決意を固めていく。

栫井:

経産省では、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか。

牛嶋:

最初に配属されたのは、製造産業局の参事官室でした。 その後、消費経済企画室に異動しました。

消費経済企画室では、ECなどの通信販売業において、消費者を守ることと企業の健全な発展のバランスを常に考えながら、企業側と議論を重ねました。

景品表示法や消費者契約法も担当する中で、「ルールは変えられるし、作ることもできる」という手応え、そして官と民の対話の重要性を、強く実感しました。

栫井:

大事な経験ですね。ロボットを担当されたのはその後でしょうか。

牛嶋:

はい。2015年の「ロボット新戦略」を受けて産業機械課にロボット政策室が新設された際、強く希望して、配属していただきました。通常、経産省の異動は2年スパンですが、長く担当したいので、上司に懇願して1年延長。その後もさらに、同じ部局(製造産業局)の全体を見る総務課に異動して、引き続き関わりました。

その中で、特に力を入れたのは、ロボットの産業政策です。 ロボット導入実証事業やロボット大賞の拡充などを通して、大企業だけでなく中小企業にもロボットを普及させていくことや、ものづくりだけでなくサービスの分野にもロボットの活用を広げていくことに注力しました。

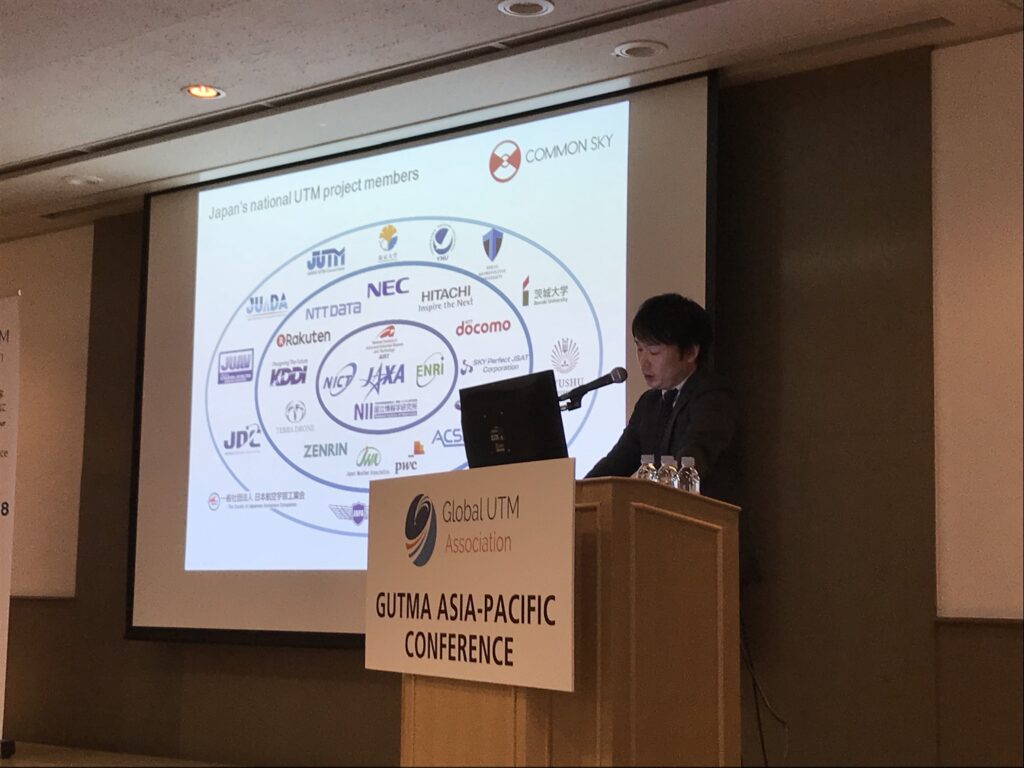

また、空の分野でも官民連携を進めるため、「空の産業革命に向けた官民協議会」でのロードマップの策定や、「空の移動革命に向けた官民協議会」の立ち上げにも携わり、ドローンや「空飛ぶクルマ」の政策を推進しました。この流れを受けて、その後、経産省には次世代空モビリティ政策室が設立されています。

画像:ドローン運航管理(UTM)の国際業界団体の会議での様子

栫井:

まさにやりたいことを実現されたのですね。その後、楽天グループに転職されたのは、どのような経緯でしょうか。

牛嶋:

経産省でロボットに関わっているうちに、「ライフワークとしてロボットに取り組みたい」という思いが、さらに強くなったんです。行政では2〜3年ごとに異動があるが、それよりもっと長くロボットに関わり続けたい。

また、経産省に在籍していた当時、海外では民間のプレイヤーが積極的に事業開発に取り組み、ルール作りも民間から発信するイノベーティブな動きが数多く見られました。 一方で、経産省もそうした海外事例を参考に旗を振ろうと試みていましたが、民間側の動きは控えめでした。

多くの企業が、「規制があるからできない」という前提で行動しており、なかなか声を上げていなかった。私自身は「本当は変えられるのに」というもどかしさを抱いていたんです。

この経験から、「ならば、自分が民間の立場で動き出そう」と決意し、2019年7月に転職に踏み切りました。

直接エンジニアになる道を選ばず、経産省を経てビジネスを生み出すキャリアを歩んできたことは、結果的にそれもよかったと思っています。

ロボットとドローンで描く、人口減少社会への挑戦

現在、牛嶋氏は楽天グループ株式会社・楽天ドローン株式会社において、自動配送ロボットとドローンを活用した無人ソリューション事業を推進し、人口減少という日本の大きな課題に挑んでいる。 単なるテクノロジーの導入ではなく、顧客体験を重視した社会実装に力を注ぐその姿勢には、経産省時代の経験が色濃く息づいている。

栫井:

改めて、今のお仕事について教えてください。

牛嶋:

現在、私は楽天グループ株式会社 無人ソリューション事業部のヴァイスジェネラルマネージャーと、楽天ドローン株式会社の代表取締役社長、2つの名刺を持っています。

楽天グループ株式会社では、小売店や飲食店の商品を公道を走行するロボットで配送する事業の開発に取り組みながら、ドローンを活用した建築物の外壁調査や測量、ソーラーパネルの点検、さらにドローンの国家資格取得を目指すスクール事業なども手がけています。 ドローンの事業は、グループ会社である楽天ドローン株式会社を中心に進めています。

栫井:

その中で、どんな理想の未来を描き、何に力を注がれているのでしょうか。

牛嶋:

日本にとって最大の課題のひとつである人口減少による労働力不足を、ロボットやドローンによる無人化・省力化によって解決したいです。

もともと、単純にロボットが好きで、「ロボットがたくさん使われる社会になったらいいな」という、シーズベースの考え方が出発点でした。 しかしながら、経産省での経験を通じて、社会にどんな良い影響を与えられるのかを強く意識するようになりました。

楽天では、自社でロボットやドローンの開発は行わず、社会との接続部分を担っています。

ロボットに「A地点からB地点へ安全に物を移動させる」機能を持たせるのはメーカーの役割ですが、お客様にとっては、「注文した商品を指定した時間・場所でスムーズに受け取れる」という体験が重要です。

その体験を実現するために、私たちはお客様向けのWebアプリ開発に加え、裏側のオペレーションを支えるシステムや運用体制の整備に力を注いでいます。

栫井:

モノをいかに価値に繋げていくか。とても大事ですね。現在の社会実装の状況についても、お伺いしてもよろしいでしょうか。

牛嶋:

2024年11月から、「楽天無人配送」というサービスを、晴海全域、月島と勝どきの一部で、牛丼チェーン店やコーヒーチェーン、スーパー等と連携し、提供をしています。手応えはあり、将来的には他の地域にも広げていきたいと思っています。

画像:公道を走る楽天無人配送ロボット

実は楽天に転職した当時、ロボットが公道を走行できる環境はまだ整っていませんでした。 経産省時代には、二子玉川で搭乗型移動支援ロボットの実証プロジェクトを、企業実証特例制度を活用して担当した経験がありましたが、その際も「ロボットが公道を走るなんて!」という空気が強くありました。

そうした背景を踏まえ、転職後に関係省庁の担当者との対話を重ねながら、公道走行の実現に向けた働きかけを進めました。 ちょうどその頃、自動配送ロボットに関する官民協議会が立ち上がり、私は楽天の立場で協議会に参加。議論を積み重ねた結果、2023年4月には改正道路交通法が施行され、ロボットの公道走行が正式に認められるようになりました。

規制は、ただ緩和を要求するだけでは実現しません。民間だからこそ、社会的な意義や国民の利便に資する可能性、技術面や実績データを含めて安全性とのバランスを伝え続けたことが、よかったのだと感じています。

栫井:

経産省時代に感じられた課題に対して、早速立ち向かっていらっしゃるのですね。

ロボットやドローンで、未来を共に創る仲間たちへ

ロボットやドローンを社会に実装するうえで、ルールや認知の壁は依然として存在している。未来に向けての課題、ニーズ、未来の共創パートナーに向けたメッセージをいただいた。

栫井:

先ほど、人口減少という課題を、ロボットやドローンによる無人化・省力化で解決していきたい、というお話がありました。この実現に向けて、どのような課題があるとお考えでしょうか。

牛嶋:

まず、市場を広げていく上で、そもそも、ルールの変化が知られていないということが大きな課題です。ロボットが公道を走れるようになったのは、実は電動キックボードの利用が可能になったのと同じタイミングなのですが、まだまだ多くの方が知りません。

お客様など住民の方々に対しては、「ロボットの公道走行のルールがあること」「安全に配慮して運行していること」を、まずしっかり伝えていくこと、そしてロボット配送の利便性を感じていただくことが重要です。

ドローンについても、まだまだ知られていないことが多くあります。

たとえば、建築基準法第12条に基づく建築物の外壁調査が、国土交通省告示の改正(2022年1月)によってドローンでも行えることが明確化されました。 これまで人がロープを使ったり足場を組んだりして行っていた外壁調査も、ドローンによる点検が可能になったのです。しかし現場では、今でも「ドローンを使えるの?」と聞かれることが少なくありません。

画像:ドローンによる点検の様子

栫井:

新しい領域だからこそ、まずは知ってもらうことが非常に重要ですね。今後、具体的にどのような方々と、どのようなことに取り組んでいきたいとお考えでしょうか。

牛嶋:

まずは、ロボットやドローンの領域で、新たな挑戦をしたいと考えている方がいらっしゃれば、ぜひお話してみたいです。新しい事業を始めたいと思っていても、現状の規制によって進められないケースは少なくありません。また、規制があることで最初から諦めてしまうこともあります。

でも実際には、変えられることも多いですし、政府側も変えたいと思っているケースもあります。 大事なのは、合理的かつ具体的な改善の提案を積極的に声に出していくこと。「このようにルールを変えたらうまくいく」という提案があれば、政府も応えようとする場合が多いのです。

特に、ロボットについてはプレイヤーが広がるべきだと思っているので、ロボット配送の領域にチャレンジしたい企業様がいらっしゃいましたら、ご連絡をお待ちしております。

ドローンについては、すでにプレイヤーは多く存在するので、むしろ業界全体として、ドローンの多様な活用方法について、もっと発信したり協力したりしていくことが重要だと思っています。次に、我々と一緒に未来を共に創る仲間も募集しています。

楽天のミッションは、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」ことです。 しかし現実には、イノベーションを阻むようなルールも存在しています。 「では、それをどう変えたら社会はもっと良くなるのか」――楽天には、そう問い続け、実際に行動してきた文化がありますし、この分野においても具体的な実績を積み重ねてきました。

もし、同じ想いを持ち、何かに挑戦したいと考えている方がいれば、ぜひ私たちの門を叩いてください。

栫井:

ありがとうございます。他にも、共創していきたい方々はいらっしゃいますか。

牛嶋:

自治体の方には、自治体が保有する施設で、ドローンによる外壁調査をぜひご活用いただければと思っています。従来の方法よりも安く調査することも可能です。また、観光地のPR動画の空撮や、3Dモデリングによる文化財の3Dモデル化、災害対応など、ドローンのことなら何でもご相談ください。 外壁調査については、マンションの管理組合の方もぜひお声がけください。

また、ドローンのパイロットになりたい方には、楽天ドローンアカデミーというスクール事業も行っていますし、楽天ドローンゲートウェイという、ドローンによる空撮や建物調査などの仕事を依頼したい企業に、楽天ドローンアカデミー卒業生などのドローンパイロットを紹介するプラットフォームもあります。

栫井:

本当に、幅広いですね!未来に向けて、いろんな可能性が広がりそうです。牛嶋さん、ありがとうございました!

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、牛嶋さんへ想いをお寄せください。

編集後記:

子供の時に目覚めたロボットへの想いを追求し続けた牛嶋さん。

自身でものづくりをし、次は政策として社会のルール作りに向き合い、今は企業側でその結節点として動いている。好きなことを突き詰めた先に、社会を変える力が宿る。

牛嶋さんはロボット・ドローン分野における、究極の「共創人財」でした。

彼のピュアな想いと行動力に共感する人、一緒に働きたい人、共創して新しい社会を創造していきたい人に、この想いを届けたい。

未来を変える挑戦に、一人でも多くの仲間が加わっていくことを願っています。

株式会社Publink 代表取締役社長 CEO 栫井誠一郎(インタビュアー)

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀