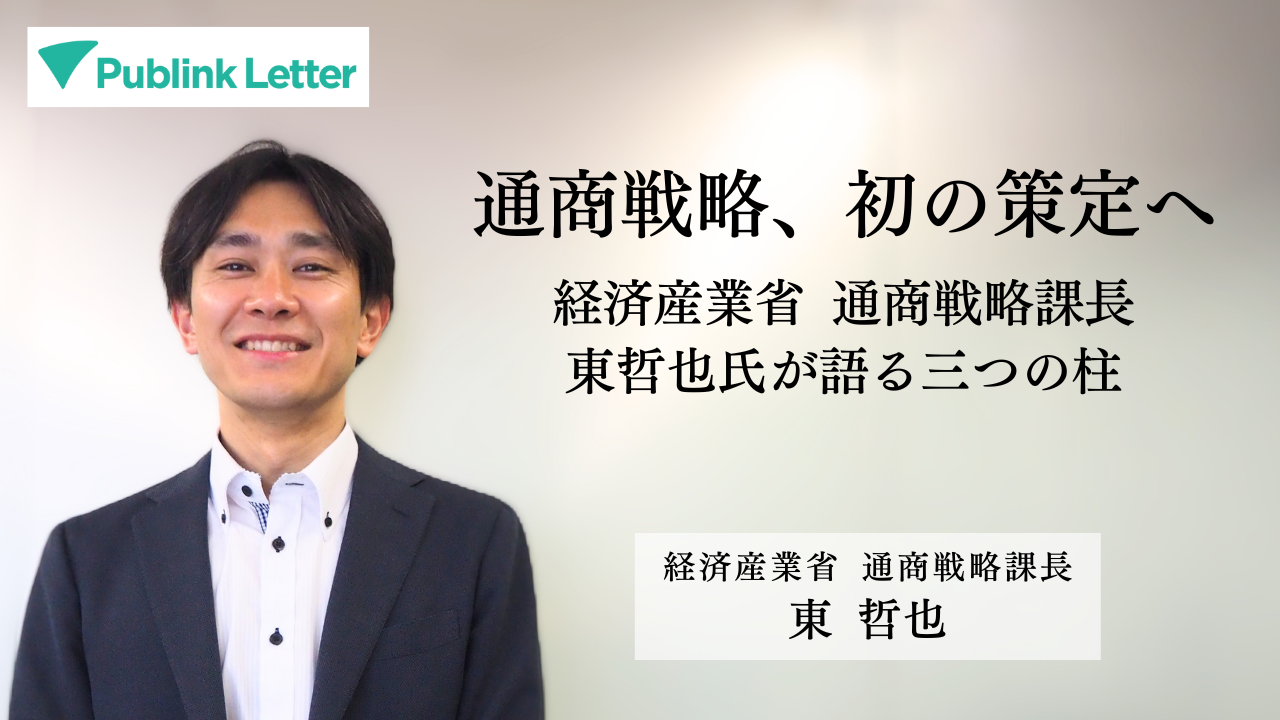

通商戦略、初の策定へ──経済産業省 通商戦略課長 東 哲也氏が語る三つの柱

国際環境の大きな変化に対して、日本はどう立ち向かうのか。

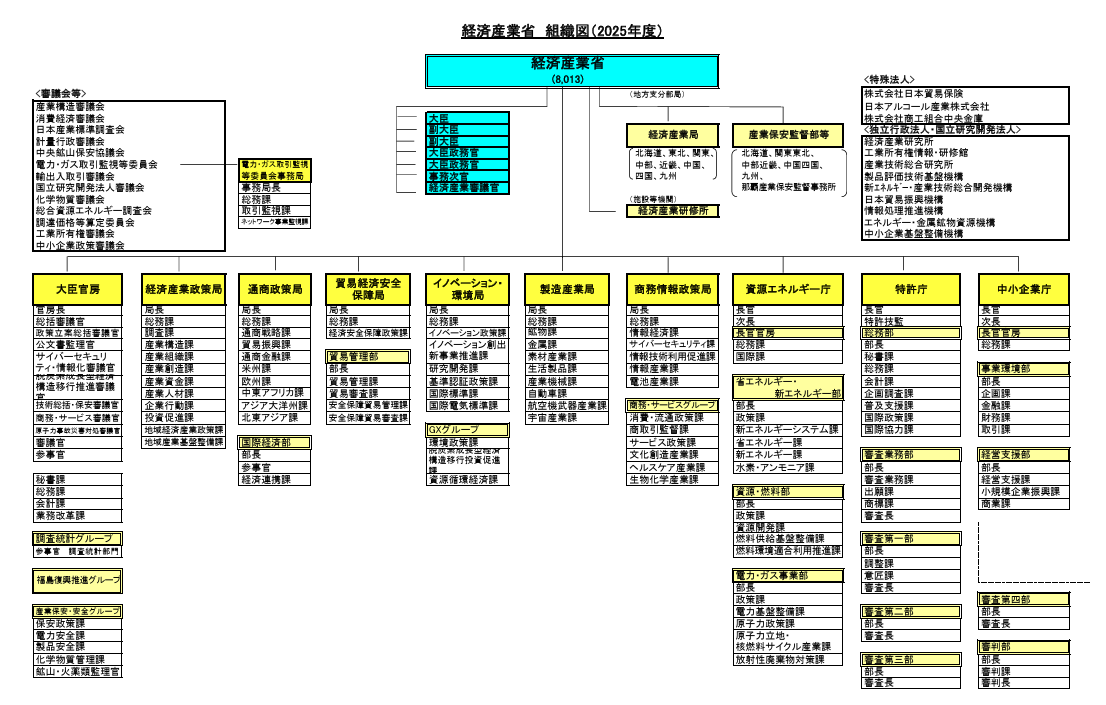

経済産業省に昨年夏に新設された「通商戦略課」は、まさにその問いに正面から挑む部署です。

エネルギー分野や万博誘致、成長戦略の策定などを歴任し、通商戦略課の初代課長に着任した東氏へのインタビューを通じて、国家の進むべき未来像に迫ります。

本記事は、Publink代表・栫井(かこい)が、東さんの想いと行動を言語化し、まだ見ぬ共創パートナーへ届ける試みです。

「東さんと一緒に、何かを起こしたい。」

そんな未来の仲間たちへ、Publink Letterは想いをつなぎます。

(※記事を読んだ後は、東氏への感想や共創のご希望もぜひお寄せください)

東 哲也(あずま てつや)

2002年経済産業省に入省。以来、エネルギー分野を中心に、幅広い政策分野に従事。エネルギー分野では、石油・天然ガスの権益確保や電力・ガス市場改革などを担当。官邸での勤務や、2025大阪・関西万博の誘致の成功、成長戦略の取りまとめなどを経て、現在は通商戦略課長として、通商戦略について思案する日々。2009年ハーバード大学ケネディスクール卒。

INDEX

第一章 東氏の原点、そして新設部署「通商戦略課」とは

幼い頃から海外への関心や日本に対する想いを持ち、経産省に入省した東氏。その原点と、2024年に新設された通商戦略課の概要について伺った。

栫井:

本日はよろしくお願いします。まずは、改めて自己紹介をお願いできますか。

東:

あらためまして、経済産業省 通商戦略課の東です。エネルギー安全保障や国際分野の仕事に関心を持って経産省を志望し、2002年に入省しました。これまでエネルギー関連の業務を中心に、万博誘致や成長戦略などにも携わってきました。

そして去年、新設された通商戦略課に課長として着任しました。ゼロからのスタートでしたが、1年間の試行錯誤を経て、今は通商戦略として形にするフェーズに入っています。

栫井:

なるほど。そもそも国際分野やエネルギーへの関心は、どのようなきっかけで芽生えたのでしょうか。

東:

きっかけはいくつかありますが、一つは幼少期にアメリカ・ロサンゼルスで過ごした経験ですね。2年間の滞在でしたが、その影響で自然と海外への興味が芽生え、英語も得意になって、海外と関わることに抵抗がなかったんです。

もう一つは、幼い頃からサッカーが好きで、日本代表に強い憧れを抱いていたことです。自然と「国を背負う」ということに関心を持つようになりました。

また、学生時代に父から勧められて読んだ堺屋太一さんの小説『油断!』の影響もあります。石油危機をテーマにしたシミュレーション小説で、エネルギーが止まることで社会がパニックに陥るという内容に衝撃を受けました。これがエネルギー安全保障の大切さを強く意識するきっかけになりました。

栫井:

「世界に関わる仕事がしたい」や「エネルギーは国家にとって重要だ」という気持ちが重なって、まさに経産省というキャリアに繋がったわけですね。

ここからは、現在の業務についても詳しく伺っていきたいと思います。読者の中には、経産省や通商戦略課の役割についてあまりご存知でない方もいるかと思います。改めて、通商戦略課はどのような業務を担当しているのでしょうか。

一言で言えば「対外経済政策を企画・立案する」ことです。伝統的にはWTOでの多国間交渉や、関税の引き下げ、投資協定の整備といったルールづくりが中心です。加えて、海外進出を目指す日本企業への支援、ジェトロなどを通じた現地パートナーの紹介や見本市の開催なども含まれます。

また、経産省の中では国・地域ごとに担当課が分かれており、たとえばアジア大洋州課、米州課のように地域や国単位でそれぞれのカウンターパートと対応をしています。その中で通商戦略課は、横断的に日本の通商政策全体を考えるという役割を担っています。

第二章 変わりゆく世界の中での通商戦略

自由貿易を支えてきた秩序が揺らぎ、サプライチェーンの脆弱性が露わになる中、日本の進むべき道とは何か。東氏が見据えるルールのアップデートに迫る。

栫井:

通商戦略課の立ち上げから1年、やれることは無限にある一方で、とても難しい挑戦だと思います。この1年、戦略を描く中で、どのような点に注力されてきたのでしょうか。

東:

いくつかありますが、最も大きなテーマは「国際環境の大きな変化にどう対応するか」という点です。冷戦終結以降、世界はアメリカ主導の自由貿易と民主主義の拡大を目指し、関税を下げ、ボーダーを取り払って分業を進める方向で動いてきました。WTOへの中国加盟や、FTAの締結ラッシュなどが象徴的です。私が入省した頃は、まさにそうした自由貿易全盛の時代でした。

しかし近年、そうした流れに大きな揺り戻しが起きています。たとえば「トランプ関税」に見られるように、自由貿易への反動が世界中で顕在化し、格差拡大や産業の空洞化が人々の不満を生み、その反発が政治を動かしています。トランプ大統領のような存在が現れたのも、そうした不満の蓄積が背景にあります。さらに、サプライチェーンのリスクも顕在化しました。コロナ禍やウクライナ侵攻、輸出管理などを受けて、「依存の危うさ」が明確になったのです。

理想論としては、世界が分業し、得意なものを交換すれば皆が豊かになる。しかし、特定国への依存が高まると、戦略物資の供給が止まるリスクが生じます。これを防ぐためには、現実を踏まえたモードチェンジが必要です。学者によっては、「100年に一度の転換点だ」とおっしゃっている方もいます。

栫井:

まさに大きな転換期ですね。ただ、これは単純な0か1の問題ではなく、バランスの取り方が問われているようにも感じます。東さんご自身は、日本としてどのような理想像を描いていらっしゃいますか。

東:

おっしゃる通り、バランスは非常に重要だと思います。ただし現在の潮流を見ていると、従来のような「開く方向」から、「閉じる方向」へとアクセルが踏まれつつある実感があります。実際、貿易量という意味では今なお自由貿易の比重が大きいものの、明らかに変化が生じてきていると感じます。

日本はエネルギーも食料も輸入に依存している国ですから、「開かれたルール」は重要です。

ただ、今の課題——貧富の格差やサプライチェーンの脆弱性といった現実——を踏まえて、ルールそのものをアップデートしていく必要があり、日本が主導的な役割を果たしていく必要もあると考えています。たとえば、経済安全保障の観点からサプライチェーンの一部は国内に残したいと考えるのなら、どこまでが正当化され得るのか、その線引きをルールとして定めることが必要です。

また、ルールのアップデートが長期的に重要である一方で、足元では各国との対話や、個別企業による輸出・海外投資の支援にも力を注ぎ、「外で稼ぐ力」を着実に確保していくことも欠かせません。

栫井:ありがとうございます。大きな方向性も、目の前でやっていくべきことも、両方重要だと思います。より具体的な内容については、次の章でお伺いしたいと思います。

第三章 通商戦略の三つの柱

通商戦略では、三つの柱が掲げられる予定だ。それぞれの柱に込められた背景とねらいを伺った。

東:

はい、まさに通商戦略の中身になるのですが、今ちょうど最終調整をしていて、近く正式に公表する予定です。骨子となるのは、大きく三つの柱です。

一つ目は、「ルールの再構築」です。現在、国際ルールからの逸脱や秩序の揺らぎが各所で見られるなかで、CPTPPの拡大やASEAN・欧州との連携強化を通じて、自由で開かれた国際経済秩序を守る取り組みがますます重要になっています。

中長期的な視点では、アメリカを再びルール形成の枠組みに巻き込めるかどうかが大きな鍵を握ります。そのためには、志を共有できる国々と「仲間」をつくることが不可欠ですが、仲間が多ければ合意形成が難しくなり、少なければ共有できる市場の規模が限られるというジレンマもあります。このバランスを見極めながら、どのように枠組みを広げていくかが問われています。あわせて、「経済安全保障」をルールの中にどう位置づけるかという課題にも、取り組んでいく必要があります。

栫井:

残りの二つの柱は何でしょうか。

東:

二つ目は、「マーケットの多角化」です。日本は長らくアメリカ市場に依存してきましたが、その一本足打法はリスクでもあります。しかし、どの産業にリソースを投入するか、あるいはR&D(研究開発)をどう進めるかといった点等は、本来、産業政策の領域であり、別の部局の役割になります。そこで、通商戦略の観点では、「どのようなルールの下であれば日本の製品や技術が売れやすくなるか」や、「どのマーケットに狙いを定めるべきか」といった視点からアプローチしています。

たとえば現在、日本企業の実証プロジェクトを応援する「グローバルサウス未来志向型補助金」プロジェクトは、かなり大きな予算規模を持っています。こうした資金をどう活用するか、また政策金融のあり方や、海外人材の確保といった課題にも取り組む必要があります。

また、対外投資では、相手国にしっかり入り込んで、その国の社会課題の解決にも貢献することが重要です。たとえば、GX(グリーントランスフォーメーション)のような分野では、日本の技術やノウハウが貢献できる領域も多く、win-winな関係で連携することができます。

栫井:

ありがとうございます。最後の三つ目の柱も教えてください。

東:

はい。三つ目は「サプライチェーンの強靭化」です。特定の国に過度に依存したサプライチェーンには、脆弱性が伴います。たとえば、ある国に依存して資源や部品を調達していた場合、その依存関係を武器化されるリスクがあります。

これは重要鉱物やエネルギー資源だけの話ではありません。たとえば電池のようなインフラ関連製品も同様で、ダンピングなどによって極端に安く提供される場合、結果的に1国への依存が深まることもあります。

従来の自由貿易の考え方では、「安いものを買うのが正しい」とされてきましたが、それだけでは不十分です。価格が安いだけでなく、供給の安定性や環境負荷、サイバーセキュリティといった非価格要素も評価軸に加える必要があると考えています。

一方で、私たちが目指しているのは、ブロック経済や自給自足のような孤立主義ではありません。重要なのは、極端な依存状態を避けることです。そのために、どの分野で、どの程度の依存低減を目指すのかを具体的に議論し、ルールや補助金、税制といったインセンティブの形で制度化していく必要があります。

こうしたリスク管理の枠組みは、日本だけで完結するものではなく、志を同じくする国々と連携しながら、国際的な仕組みとして共に構築していくことが不可欠です。

第四章 企業とともにーー通商戦略のこれから

通商戦略の実効性を高め、本当に日本を良くしていくには、企業との本音の対話が欠かせない。東氏が求める企業との対話とは。

栫井:

今後、理想の未来をつくっていくために、どういう人たちと一緒に取り組んでいきたいとお考えですか。

東:

私としては、日本をもっと元気にしたいという思いを強く持っています。そのためには、国際ビジネスに関わる方々、輸出や海外展開をしている企業の皆さんともっと連携を深めたいと思っています。

特に今後は、戦略の実行段階に入りますから、より多くのビジネスの現場とコミュニケーションをとっていきたいです。通商政策というのは、役所だけで完結するものではありません。現場のリアルな声が不可欠です。

栫井:

戦略の実効性は、現場との連携にかかっているわけですね。

東:

はい。実際に海外でビジネスをしている方々と、さまざまな場面で接点を持ちながら、今後やっていきたいことや、「もっとこうしてほしい」といった率直な声をどんどん聞いていきたいと思っています。たとえば、国として「どの国に力を入れていくべきか」といった議論は、なかなかオープンにはしづらい面があります。だからこそ、少しクローズドな形で、民間企業の皆さんと「どの地域のマーケットを戦略的に取りにいきたいのか」「どこに本当に価値を見出しているのか」といった点について、しっかりと意識を揃えていく必要があると感じています。

また、企業側から見ると「サプライチェーンの分散が必要と言われても、コストが合わない」といった悩みがあります。現実に根差した視点で議論しないと、空回りしてしまいます。さらには、ある財界の方がおっしゃっていましたが、人材の確保が大きな課題だという話もありました。海外展開を強化したくても、人手不足がボトルネックになっています。今後、より人口減少が日本の産業の競争力に与える影響が懸念される中で、グローバルサウスをマーケットとして見るだけでなく、人材供給源としてどう活用していくかも、非常に重要な論点になります。

栫井:

現場の声、非常に重要ですね。連携したい相手として、大企業・ベンチャーといった規模感へのこだわりはありますか。

東:

全くありません。むしろ、元気な人、志のある人と一緒に取り組みたいですね。大きいか小さいかよりも、「日本を動かしたい」と思っている方々と、率直に議論しながら、共に新しい道を切り拓いていきたいと思っています。

6⽉19⽇開催予定のPublink Event「⽇本のグローバル戦略と官⺠共創の可能性」にも登壇します。基調講演やパネルディスカションを通じて、ぜひ民間企業の皆様と共創していきたいと考えておりますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

イベント詳細はこちら:https://publink.site/event-lp/

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、東さんへ想いをお寄せください。

いただいた内容は、東さんにお届けさせていただきます。

編集後記

世界が大きく変化している中で新しく策定された“通商戦略”。

東課長の語る通商戦略には、「どうすれば日本が世界とともに生き抜くか」という実直な問いが込められていました。

通商戦略は国だけの話ではありません。どの国で挑戦するか、どんな価値を届けるか。それを実行するのは、まさに民間企業であり、一人ひとりのビジネスパーソンです。

通商戦略は、動かす人がいてこそ戦略になる──。

このインタビューが、その「一歩目」のきっかけとなれば幸いです。

6⽉19⽇のPublink Eventでは、東さんが登壇して想いに直接触れる機会があります。記事や登壇で感じたこと、思いついた共創の可能性など、ぜひ声を届けていただければ嬉しいです。

株式会社Publink 代表取締役社⻑CEO 栫井 誠⼀郎

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀