日本食の未来は “掛け算” から広がる ――JFOODO北川氏が導く産業×共創の未来

ジェトロ(JETRO:独立行政法人日本貿易振興機構)で世界を相手に30年以上奮闘してきた北川氏。JETRO理事を経て、現在はJFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)執行役として、日本産食品を“世界が選ぶブランド”に育てる最前線に立つ。ベトナム政府からの表彰や国際機関での講演も多数。日本の食の魅力を、戦略と情熱でグローバルに届け続けている。

北川 浩伸(きたがわ ひろのぶ)

1989年日本貿易振興会(当時)入会。ロンドンセンター、総務部総務課長、サービス産業部長、ハノイ事務所長などを経てJETRO理事。2021年7月より、JFOODO執行役をJETRO理事と 兼務し、同10月からJFOODO執行役。2019年10月、ベトナム政府より「ベトナムの投資計画事業への貢献」に対し表彰を 受ける。OECD、経済産業省、外務省、日本経団連、経済同友会、大学、業界団体、企業などでの講演多数。NHK「クローズアップ現代」、「NHKスペシャル」などテレビ番組にも解説出演多数。

INDEX

世界は遠くない。混ざり合っている――

少年期の原体験から導かれるジェトロとの出会い

音楽で心が通じた。経済で人と人がつながる。国と国の間に立ち、対話と共創を紡ぐ。 北川氏のグローバルキャリアは少年時代の原体験から始まっていた。

栫井:

私が経済産業省で働いていた頃に、サービス産業の海外展開の政策を一緒に進めていただき、本当にお世話になりました。今日はよろしくお願いします。早速ですが、子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。北川さんは、どんな子供時代だったのでしょうか?

北川(敬称略):

栫井さん、こちらこそ、よろしくお願いします。子供時代ですが、もともと生まれは東京で、いわゆる青春のころは横浜です。小学生の頃はのんびりした毎日を送っていました。特別何かに秀でていたわけじゃないけれど、中学に入ったとたんギターにのめり込んで。1日8時間、時には10時間近く弾いてました。勉強そっちのけで(笑)、本気で音楽の道を考えていたくらいです。

でも今思えば、ギターは「誰かと心を通わせる手段」だったんですよね。言葉じゃなくて、音で通じ合える。その感覚が、僕の中ではすごく大事な核になっていると思います。子供時代、親しかった友人がアメリカ人とのハーフだったんですが、言語を超えて自然に仲良くなれた。そういう経験も大きかったです。

また、父が韓国との関わりが深く、親父の友人には韓国の要職に就いていた方も多くて、子どもの頃から「国が違う」という意識があまりなかった。韓国もアメリカも遠くない、むしろ世界は混ざり合っているという感覚が自然と身についていました。

栫井:

国境を越える、まさにボーダレスの感覚が北川さんの中で当たり前に存在していたのですね。そこから、どういった経緯でジェトロと出会うことになったのでしょうか?

北川:

大学では経済学を専攻していて、貿易やマクロ経済を学ぶ中で、「これも国を超えた“対話”なんだな」と感じるようになりました。音楽を通じて感じていた“心の交流”が、今度は国と国、人と人の“共創”という形で広がっていくような感覚です。就職活動では、ありがたいことにいろんな企業から良い反応もいただいていたんですが、最終的にジェトロに惹かれたのは、そうした感覚が根底にあったからですね。

もう一点、当時から「これからの時代、“世界”と “情報” を持つ組織が強くなる」と直感していました。特に、学生時代に触れた「ジェトロ白書」(現・ジェトロ世界貿易投資報告)は印象に残っています。

北川:

当時はまだWindowsも普及していなかった時代です。日本には約510万社の企業がありましたが、実際に海外展開をしている企業はごくわずか。ほとんどが国内完結型で、「グローバル」という概念すらまだ浸透していませんでした。でも、経済学なんかをやっていると、アメリカがオレンジと牛肉を輸出して、日本は自動車で対抗するといった貿易摩擦や、国際関税の議論に触れるわけです。「国際」と「情報」がキーになると強く感じていました。

そうした当時のまだ未知数、 ”変数” を相手に仕事をすることに魅力を感じていたし、ジェトロの「立ち位置」もまた、とても面白いなと思ったんです。通産省(現・経産省)といった、官庁と連携して政策に関わるような動きができる一方で、現場に近いところでイベントを企画・実行したり、自分たちの手で動くような仕事も多い。 リサーチ業務にも独自性があって、自分たちで仮説を立てながら調査を進める自由度がある。 そして何より、人と人をつなぐことが、ジェトロの本質的な役割だという点にも、大きな魅力を感じました。完全な民間企業でも、ベタベタの行政機関でもない。 その中間的な立ち位置にあるからこそ、いろんな視点で物事を見ることができる。 それが、自分にはとても合っていると感じたんです。

栫井:

子供時代のボーダレス・心を通わせる価値観から、「世界」と「情報」の大事さに気づき、そして「人」を繋ぐことを大事にしている、まさに北川さんの原点であり、ジェトロは「天職」ですね。

貿易・経済の最前線を30年

――世界とつながる現場に飛び込む

道なき道を拓いたジェトロでの軌跡。国内外で “最初の一歩”を踏み出し続けた北川氏の挑戦が、今日のグローバル共創の礎を築いている。

栫井:

ジェトロ(当時・日本貿易振興会)に入会されてからのお話をお聞かせください。

北川:

入会して2年目にいきなり大きな経験をさせてもらいました。「愛媛県松山市に新しい事務所を立ち上げろ」と命じられたんです。一人で、紙1枚からのスタートです。予算をとり、東京での社内外査定、地元の関係者との折衝――すべてゼロからつくる、本当に大変な仕事でした。

画像:インタビュー中の北川氏

特に苦労したのは “文化の違い” です。東京では「制度としてこうなっています」で済む話も、地元の方にとってはまったく受け入れられない。同じ日本語を話しているはずなのに、前提やコンテクストが違うんです。東京の物言いは、ときにきつく聞こえてしまう。それで誤解が生まれることもあって、お互いに葛藤がありました。

でも、1年かけてそうした壁を乗り越えていく中で、地元の人たちと本音で語り合えるようになりました。その関係は、今でも30年近く続いています。やっぱりね、一番最初に切り開いた人のインパクトって、大きいんですよ。これが僕の“ファーストペンギン” の原体験で、だから海外でも構えません。「違うのが前提」って思えるし、それをむしろ面白いと楽しめるんです。

栫井:

行政機関や大きな組織だと、どうしても前例や慣習を打ち破ることはハードルが高い。その中で新たな動き、ファーストペンギンを大事だ、面白い、と言えるのが素晴らしいですね! その後の話もぜひ聞かせて下さい。

北川:

その後、僕はサービス産業部長として、「サービス産業のグローバル化」というテーマに取り組むことになりました。当時経産省にいた栫井さんと一緒に推進したテーマですね。その時はまだ誰も口にしていなかったテーマで、経産省全体の中でも、ジェトロの中でも、「それって本当に必要なの?」「ジェトロの仕事なの?」という空気でした。

でも、経産省の担当者と、JETRO内でも僕ともう1人のたった2人で始めて、企画も実行もすべて自分たちでやっていきました。

最初の数年は、本当に苦しかった。でも、転機が訪れました。2011年、NHKの『クローズアップ現代』で、僕たちの取り組みが「“アジアの舌”を攻略せよ」という特集で紹介され解説出演をしたんです。東日本大震災の年で、社会全体が落ち込んでいた中、「面白いことをやっている人たちがいる」と取り上げられて、視聴率も高くて、大きな反響を呼びました。

そこから一気に、全国の自治体との連携が増えていきました。講演は年間50本以上、コラムやレポートなどの発信も続けていて、それをNHKのディレクターが見てくれていたんです。やっと風が吹いた、という感覚でしたね。「最初の一歩を踏み出すこと」と「発信を止めないこと」、その両方の大切さを本当に痛感しました。

栫井:

懐かしいですね。僕が経産省にいた時、実はとても悩んでいました。政策を色々考える中で、経済の現場のことをあまり知らないのではないか、霧の中を歩いているような、モヤモヤした感覚です。

サービス政策課に異動して、北川さんとご一緒させていただいた時に、「栫井さん、企業の現場の経営者にどんどん会った方が良いよ」と、様々な企業の経営者に繋いで、一緒に訪問させていただいた。その中で、政策の仮説で想定していたような、海外展開戦略を理路整然と立てている企業は実は少なく、企業の現場はもっと泥臭く、とにかく行動して切り拓いていることが分かった。本当にありがとうございました。

北川:

その後、ベトナムに赴任してハノイ事務所長になりました。日本からの投資が盛んだったことなどもあり、出張で何度もベトナムには訪れていたんですが、「ここに住んでみたい」と直感で思ったんです。実際に住んでみると、すごく楽しかった。

政府との関係構築、中小企業の支援、地域のネットワークづくり、現地大学との連携、さらにはローカルな道端でのランチまで、全部が仕事の一部だった。言葉が完璧にわからなくても、空気でわかる。そうやって馴染んでいけたから、関係づくりも深まりました。

栫井:

北川さんは、どんどん現場に飛び込んで、人との繋がりを生み出していく。ベトナムでもそうだったのですね。

「多様性」を編集する――日本の食を世界へ

和食だけが日本食じゃない。風土から生まれた多様な味を世界にどう届けるか。

“編集力”と“成長モデル”を軸に、北川氏が挑むグローバル戦略が始まった。

栫井:

帰国後は、2019年にジェトロ理事に、そして2021年にJFOODO(ジェイフードー)の執行役に就任されていますね。どのようなことを推進されているのでしょうか?

北川:

日本の食文化と食品を広く世界に向けて発信するために設立されたのが、JFOODOです。

日本食と言うと、真っ先に和食をイメージしがちですが、実際に日本の皆さんが日常で食べているのはパンだったりスパゲティだったり、多様ですよね。さらに、日本は四季折々の自然に恵まれ、北海道から沖縄までそれぞれの気候の土地に、多様な食文化が息づいている国です。JFOODOの「フードー」は風土に由来しています。この多様性が「日本の食」の圧倒的な強みです。ですが、それをどう海外にアピールしていくかの難度が高いんです。

日本食といえば寿司だ、天ぷらだと決めつけてしまうのは、自分たちの多様性を狭める行為です。プロモーションとしても、サステナビリティがない。 重要なのは、その多様性をどう “編集” し、段階的に伝えていくかです。 いきなり赤ちゃんに天ぷらのコースを食べさせるわけにはいかないでしょう? 最初は”ハイチュウ”ではないけど、食べやすいものでいいんです。

栫井:

確かに、日本政府が推進する「食の発信」は「寿司」や「天ぷら」、「日本酒」などのイメージでした。それはもちろんだと思いますが、「ハイチュウ」の登場は意外ですね!

北川:

初心者向けは、いきなり「和食」ではない。子供にはハイチュウが入りやすいし、他にも、抹茶アイスから入ってお茶を好きになったり、カップヌードルから入ってラーメンや丼ものを好きになったりと、ステップアップが大事。そんなマーケティングにおける “成長モデル” を描くことが大切です。

もちろんこの成長モデルの結果を検証できるまでには、時間がかかります。 ハイチュウが、日本のお菓子が好きだった子どもが、10年かけて成長し、所得が上がり、寿司や日本酒を楽しむようになるかもしれない。やがて日本を訪れ、日本でしか食べられない食に触れて、リピーターとなり、地方にも足を運ぶようになるかもしれない。そうした仮説をきっちりと立てて、年齢ごと、所得ごとのレイヤーを分析・考察し、マーケティング戦略を組み立てていく必要があります。そうしなければ、この時代に有効な、充実した食のプロモーションにはならないのではないかと思っています。

実はこのハイチュウの話、私の実体験でもあります。うちの子どもが高校生の時に海外留学した際に、ホストファミリーから「日本からのお土産はハイチュウがいい」と言われてびっくりして。何故と驚いたけれども、海外の人のリアルの声なので、そこからよく考えたら、確かにそうだなと。

僕が「ハイチュウから始めよう」と言い出した時には周りに笑われたりもしたけれど、今では珍しい発想でもなくなりました。 大事なのは、海外の声を先入観なく聴くこと。いまや訪日インバウンドは急増していて、その進化スピードもすごい。彼らは世界における日本の食文化やそのニーズを、日本人よりも理解して、楽しんでいるかもしれません。

それに対して、日本はどう戦略を立てるか。第三国が “海外にウケる日本食” のモデルを作って成功することもあるし、”なんちゃって和食” が実はニーズを掴んでいる可能性も十分にあります。 そこを冷静に、フラットに見て、戦略を練る必要がある。その役割を、JFOODOが担っていけたらと思っています。

栫井:

ステップアップの考え方、マーケティングで大事ですね。まさに現場の声を聞き、政策に反映させていく。それが北川さんの強みであり、組織では価値ある「ファーストペンギン」なのですね。

「掛け算」の発想で、日本を動かす

――文化と産業が交差するところに、人のつながりが生まれる

「アニメ×食」という実験的なアプローチが、日本各地の地域価値を再編集しはじめた。 北川氏の視点は、文化と産業のあいだに未来を見据える。

栫井:

北川さんは、やっぱりファーストペンギン的に飛び込む大胆さがある一方で、我慢するところはきちんと我慢して、諦めない強さがありますよね。アニメと食品を掛け合わせたプロジェクト、あれもすごく面白かったです。

北川:

ありがとうございます。あれは、ようやく実現できた取り組みのひとつなんですよ。やってみて、手応えはありましたね。前からずっと、「日本の産業資源AとBを掛け合わせて、新しい価値を生み出すべき」と言ってきたんですけど、それがようやく形になったという感じです。

画像:海外でのアニメコラボイベントの様子

今の時代、食という産業資源をどう強化するかを考えたとき、日本が世界に誇れるコンテンツのひとつがアニメなんですよね。海外にはアニメファンが多い。だったら、アニメをきっかけに日本食への興味を持ってもらえるんじゃないか。そこに接点をつくれば、新しい展開ができるかもしれないと考えました。

だから、「アニメ×食」という組み合わせで、海外向けの実証実験をしてみたんです。実際、反応は非常に良かったです。可読性も高かったし、ビジネスとしての成果も出ました。

特に印象的だったのが、私たちのリサーチで海外のアニメ好きにアンケートを取ったのですが、そのランキングで『NARUTO』が1位。これはまあ、イメージしやすいですよね。でも驚いたのは3位。あまり知られていないかもしれませんが、『ユーリ!!! on ICE』という作品でした。フィギュアスケートをテーマにしたアニメで、舞台は佐賀県。その作中に出てくるカツ丼が象徴的なアイテムとして描かれていて、多くのファンがそれを見て「カツ丼が食べたくなった」と。

栫井:

「アニメ×食」という異業種のコラボで、日本の食が広がった成功体験なのですね!『ユーリ!!! on ICE』は知らなかったですが、だからこそ、可能性の広がりを感じます。

北川:

まさに。そしてこれって、地域振興にも活用できるんじゃないかと思ったんです。完全に予想外の成果でした。 アニメに出てくる食って、地域資源としてのポテンシャルが本当に高い。にもかかわらず、今まではきちんと活用されてこなかったんですよね。そもそも調査もされていないし、データもない。だから評価もできない。

でも、事前に情報を集めて、仮説を立てて、企画に落とし込めば、特別な予算を組まなくても、十分に地域振興のベースになる。それを証明するひとつの例になったと思っています。 よく「え?アニメ?」みたいな反応があるけれど、そこに先入観やバイアスを持ち込まずに、「何が地域を下支えする力になるのか」を冷静に考えて、展開していくことが、これからの日本には必要なんじゃないかと。こういう取り組みを少しずつでも広げていくと、結果としてみんなが楽しくなっていく。そんな気がしています。

今年はアメリカ・ロサンゼルスのリトルトーキョーで実験的な取り組みも行いました。外食店11店舗に協力していただいて、アニメ「転生したらスライムだった件」とコラボしたんです。すると、それまでまったく接点のなかった店同士が、ひとつの企画を通して、初めて、コミュニティとしてつながったんです。思いもしなかったような効果でした。 “何と何を掛け合わせるか”という発想は、もっと意識的に、戦略的に使っていくべきだと思います。

栫井:

「掛け算」をしていくことで、共通言語になり、横の繋がりになっていく。Publinkで目指す世界観でもあり、とても共感します!

見えない境界を越える、オープンマインドと共創の鍵

共鳴は偶然ではなく、行動から始まる。発信と対話の先にある「日本の底力」。

“面白い人”は、きっとあなたのすぐそばにいる。北川氏が信じる、未来をつくる「はじまり」のつくり方。

栫井:

未来に向けてのビジョンや、そこと現状とのギャップについても、ぜひ聞かせてください。

北川:

やっぱり、いろんな人が交わることってすごく大事です。現実には、企業の規模とか、業種の違いとか、まだ見えないガラスの壁みたいなものがあります。僕はよく「いろんな人と知り合ってますね」と言われますが、実際はただぐるぐる動き回ってるだけ。でも、それが自分の強みになっているのも事実です。

もっと多くの人が横断的に関われる存在になれば、想像もしなかったいろんな化学反応が生まれると思います。最初は、行政機関がアニメと組むなんて誰も思っていませんでした。でも、いざ話してみると、「実はそれやってみたかった」という人に意外と多く出会えたりします。そうした人たちがつながると、「予算をつけよう」とか「事業化してみよう」という流れが生まれ、自然とチームも出来ていく。

ただ、待っているだけでは出会えません。黙っていても想いは伝わらないし、言わなければ集まらない。発信があるから、協力の輪も生まれてくるんです。僕がいろんなメディアに出たりするのも、「どこかに志ある人がいるはずだ」って信じての自己表現でもあります。

栫井:

発信、人の繋がり、共感、行動ですね!

北川:

僕の想いに共鳴してくれる人がいるなら本当に嬉しいし、面白いと思った人とは、ぜひ何か一緒にやってみたい。だから今でも、共感できそうな人と出会ったら、「一緒に何かやらない?」と、迷わず声をかけています。そういう呼びかけが、意外と大きな動きの起点になったりするんですよ。面白い人は、いっぱいいる。でも、みんなが忙しいし、時間も限られている。だからこそ、わざわざ会いに行くことが、すごく大事だと思っています。それが結果的に、日本の産業の底力を押し上げていくと、僕は本気で思っています。

栫井:

お互いに声を出して、届けていくことが大事ですね。そして、実際に会いにいくところは、本当に北川さんの魅力ですね!

栫井:

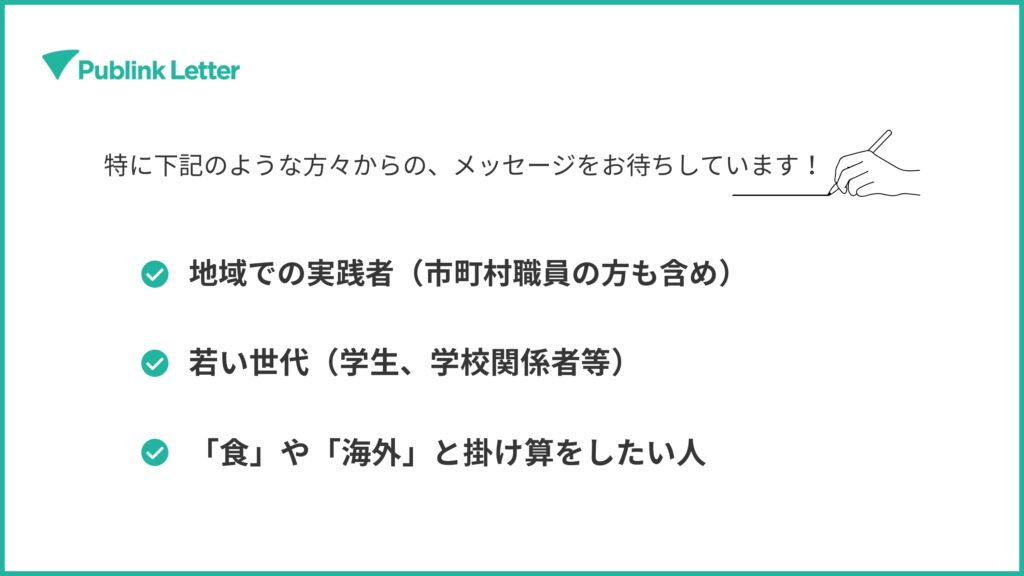

最後に、読者に向けたメッセージをお願いできますか?

北川:「自分の地域を自分で変えたい」と思っている人には、ぜひ声をかけてほしいです。生産者でも、企業でも、デザイナーでも、行政でも構いません。特に市町村レベルで現場に向き合っている “実践者” の皆さんと、一緒に考えたり、動いたりできたらいいですね。 現場には、僕が思いもよらない視点やアイデアがたくさんあります。日本をもっと魅力的な国にしたいという思いは本気ですし、それが地域の活性にもつながる。制度や仕組みの設計も、地元で動いてる人じゃないとできないことが多いんですよね。

それから、若い世代の人達にも声が届けば嬉しいです。これまでも高校や大学とも関わりを持たせていただいています。高校生たちの元気さに、こちらが学ばされることも多いです。食のグローバル化や貿易の仕事に関心を持つ若い人たちが、未来のプレイヤーになってくれたらうれしいですね。呼ばれればどこへでも行きますよ(笑)。

共創の相手として出会いたいのは、想いがあって、相手をリスペクトできる人。自分のためだけでなく、相手にとっても意味のある“掛け算”ができる人。そのためには、立場や業界の違いを超えて話せる土壌が必要です。 ぼくは、日本はまだまだ可能性の宝庫だと思っています。同じ思いを持った人たちが、まだ出会えていないだけ。業界の違いも、規模の違いも超えて出会えたら、きっと面白いことが起こるはずです。

僕はこれからも、そういう人たちと新しい未来を一緒につくっていきたいですね。

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、北川さんへ想いをお寄せください。

編集後記

面白いと感じる人のところにどんどん出向き、立場や組織も超え、新たな繋がりと掛け算を作り続け、それがファーストペンギンと呼ばれていく。

私がお会いした16年前から変わらない強みと、行動を続ける北川さんは、未来に向けても、力強く動き続けていました。

話は逸れますが、私が官僚を辞めて起業する時、北川さんに会いに行き、「官僚を辞めた後、成功する人と失敗する人の違いはどこにあると思いますか?」と聞いた時にいただいた返答、「辞めた後も元官僚をプライドにし続けて傘に着る人は失敗している、まずはビジネスの世界に飛び込んで素直にどんどん成長することが大事」は自分の中で今でも大事にしている言葉です。

今思うと、それは北川さん自身が大事にしている価値観で、だからこそ新しい価値を生み出し続けている、と感じました。

北川さんへの感想のメッセージや、会いたい・共創のリクエストなど、ぜひ上記のフォームに入力をお願いします。(Publink Letterは、ご本人にお届け致します)

株式会社Publink 代表取締役社長CEO 栫井 誠一郎(インタビュアー)

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 水谷 美夏