「資産運用立国」が目指す日本の姿とは。民間から霞が関に出戻り、金融庁・内閣官房で幹部を務める堀本氏の想い

不良債権処理、金融検査改革、政府全体の成長戦略策定、資産運用立国――時代の節目節目に立ち続けてきた堀本善雄氏。40歳で霞が関を飛び出し、民間での経験を積み、再び官僚として国の中枢に戻るという異例のキャリアを歩む彼は、どんな想いを持ち、「資産運用立国」をはじめとして、どのような未来を描いているのか。

Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が、堀本氏の想いや行動を言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届ける――。

本記事は、そういった試みである。

「堀本さんと一緒に何かを起こしたい。」

未来の仲間たちへ、Publink Letterが想いをつなぐ。

(記事を読んだ後は、堀本氏への感想や共創の希望もお寄せいただけます)

堀本 善雄(ほりもと よしお)

1990年4月大蔵省入省。1993年7月米・ハーバード大学(留学)。金融庁監督局・検査局課長補佐、財務省大臣官房文書課課長補佐、企画官、内閣官房内閣総務官室(内閣総理大臣補佐官付)を務め、2008年に金融機関向けコンサルティング会社に転職。2013年9月に復帰し、金融庁総務企画局参事官(金融モニタリング担当)、監督局銀行第二課長、検査局総務課長、監督局総務課長などを歴任したのち、2019年7月総合政策局審議官、2021年7月監督局審議官、2023年7月より総合政策局政策立案総括審議官(現職)。

INDEX

官から民へ、そして再び官へ。越境を重ねた“出戻り官僚”のパイオニア、その軌跡とは

政府の中枢である大蔵省からキャリアを始め、民間企業での経験を経て再び国家の成長戦略を担うポジションへ。「出戻り官僚」の先駆者である堀本氏の人生は、日本社会に対する想いに貫かれている。

栫井:

堀本さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、私は常々、政策や事業の出発点には「人の価値観」や「想い」があると感じています。

だからこそ今日は、内閣官房で長年にわたって成長戦略の策定に携わり、金融庁ではNISAをはじめとする「資産運用立国」の推進など、日本の未来を形づくる重要な取り組みを牽引してこられた堀本さんのことを、もっと深く知りたいと思っています。

堀本さんとは、霞が関を一度離れ、民間で経験を積んだ後に再び戻ってきた方々のコミュニティ「Revolver会」をご一緒に立ち上げさせていただきました。その意味でも、堀本さんは “出戻り官僚” の先駆けとして知られる存在です。今日は、そんな堀本さんのキャリアがどのように形成されてきたのか、そしてその背景にある価値観や想いについて、じっくりとお伺いしていければと思います。

まずは、堀本さんのファーストキャリアである大蔵省(現・財務省)について伺いたいのですが、そもそもなぜ大蔵省を選ばれたのでしょうか。

堀本(敬称略):

私は母子家庭で育ち、実家は小さな理容店を営んでいました。決して裕福ではなく、生活の厳しさを日々感じながら育ったことが、社会全体の仕組みや公的支援に関心を持つようになった原点です。

大学受験を目前に控えたある日、母が交通事故で急逝し、私は奨学金とアルバイトで生活を賄いながら大学に通いました。

幼少期から奨学金制度などに支えられてきた自分にとって、日本という社会の持つ「仕組み」のありがたさを強く実感してきました。とりわけ、教育や社会保障の制度がなければ、今の私は存在していません。だからこそ、今度は自分がその恩恵を次の世代に繋げていきたい。そう思い、大蔵省(現・財務省)を志望しました。

栫井:

非常に強い原体験をお持ちなのですね。制度に救われた側として、その制度をつくる側にまわるという選択に、強い意志を感じます。大蔵省に入られてからは、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか。

堀本:

まず大蔵省で数年間勤務したのち、国際復興開発銀行に出向しました。そこでアジア通貨危機に直面し、金融が国家の安定に与える影響の大きさを痛感しました。その経験から、自ら志願して金融庁への出向を希望しました。

その後は財務省に戻りつつも、より実践的に経営や金融の知見を深めたいと考え、民間の金融コンサルティング会社であるプロモントリー・フィナンシャル・ジャパン(現・IBMプロモントリー)に転職しました。当時、日本法人は立ち上げ段階で、ゼロから日本拠点を築き、リーマンショック期には海外も含め金融機関の規制対応や経営改善支援に携わりました。

栫井:

当時、官僚が民間に転じるだけでも珍しい中で、再び金融庁に戻られるというキャリアは本当に異例だと思います。まず、民間への転職のきっかけには、何があったのでしょうか。

堀本:

実は、2006年に読んだハーバード・ビジネス・レビューの記事が大きな転機でした。

マイケル・ポーターが提唱した「共通価値(CSV)」という考え方──すなわち、民間の社会課題の解決と経済的価値の創出は両立しうる、という発想に衝撃を受けたのです。それまで私は、政府と民間は役割が異なり、補完はしても交わらないものだと思っていました。しかし「価値の共創」という視点に触れたことで、官と民の間にこそ新しい可能性があると確信しました。

同じ論文の中に、「優れた企業がその豊富な経営資源、能力、人材を、利害があり勝手知ったる社会問題に振り向けるならば、いかなる機関、いかなる慈善団体よりも大きなメリットを社会にもたらすことができる。」と書かれていて──それはまさに、当時の自分に向けられたメッセージだと感じました。ならば、自らが越境して、その力を身につけよう。そう考えて、40歳を超えての転職を決意しました。

その後、銀行の不良債権問題は解決された一方で、銀行がリスクを過度に回避し、資金が企業の挑戦に回らないという新たな課題が生まれていました。その問題に向き合うべく、2013年、金融庁に復帰。金融モニタリング担当参事官として、金融検査の在り方を見直す改革に取り組みました。それまでの金融行政の慣行を変える必要があり、また副作用もありえたので、決して容易ではありませんでしたが、多くの方の理解を経て、なんとか改革をすすめることができました。

栫井:

まさに、変化の節目ごとに、日本の金融行政の中枢で重要な役割を担ってこられたのですね。そして近年では、成長戦略の策定にも深く関わっていらっしゃいます。

堀本:

はい。安倍総理の時代から一貫して成長戦略に携わっており、地方創生の分野にも長く関与してきました。そして、2022年頃からは「資産運用立国」の構想と制度設計にも本格的に取り組んでいます。

日本再興の起点は、2200兆円の眠れる力――。資産運用立国とは

2200兆円の家計資産が動けば、国の未来は変えられる。

「資産運用立国」は、人々の行動を変え、企業の姿勢を変え、そして日本の資金の流れを変える壮大な挑戦だ。金融庁・内閣官房の要職を担う堀本氏が、その真意と、海外からも評価を得る”共創”の取組を語る。

栫井:

近年、堀本さんが中心となって取り組まれている「資産運用立国」について、ぜひ詳しく伺いたいと思います。具体的にどのような政策を推進され、どんな未来像を描いていらっしゃるのでしょうか。

堀本:

はい。「資産運用立国」は、日本経済における非常に重要なテーマの一つです。

現在、日本の家計が保有する金融資産は約2200兆円にも上りますが、その半分が預貯金にとどまっており、資産運用に改善の余地があります。

これは、経済成長のエンジンとして本来活かせるはずの投資資金が、循環の外に置かれているという意味で、大きな機会損失だと考えています。この眠っている資金を、家計の安定的な資産形成と、企業の成長投資に結びつける──その好循環を実現することが、「資産運用立国」の目的です。

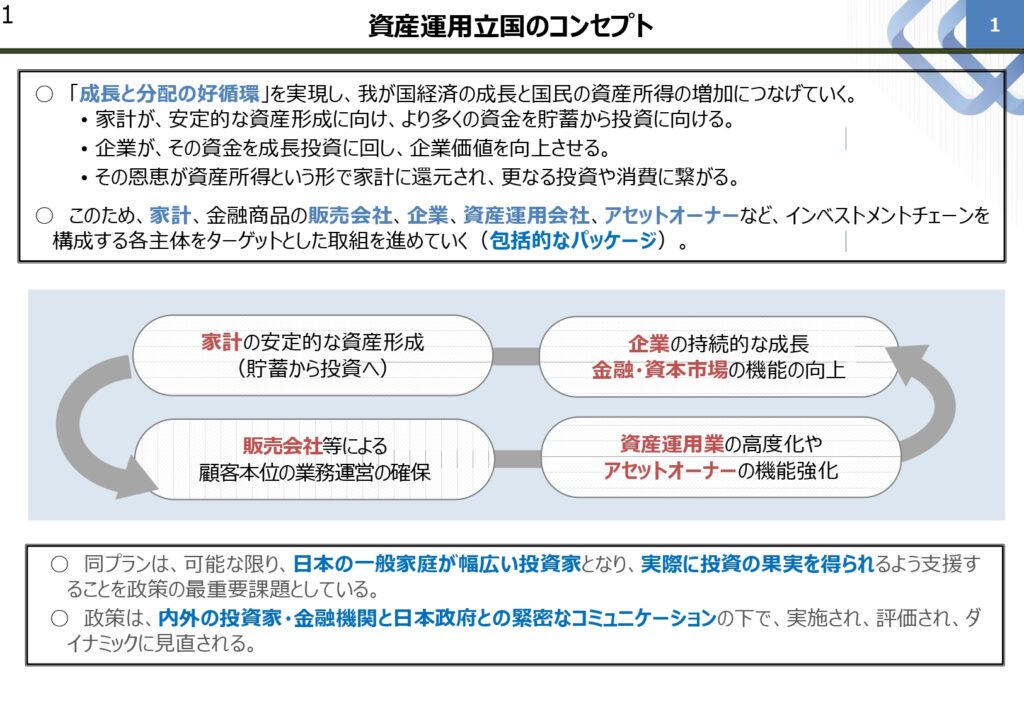

- 家計が、安定的な資産形成に向け、より多くの資金を貯蓄から投資に向ける

- 企業が、その資金を成長投資に回し、企業価値を向上させる

- その恩恵が資産所得という形で家計に還元され、さらなる投資や消費に繋がる

という、資金そのものの流れを変える政策であることです。

資金の流れは、どこか一つでも滞れば、全体が止まってしまいます。そのため、この政策は、 家計、金融商品の販売会社、企業、資産運用会社、アセットオーナーなど、インベストメントチェーンを構成する全てを巻き込む ”共創政策” です。

この資金循環のあり方を、「官民がともに考え、つくり上げていく」──そうしたアプローチは、海外の投資家からも「珍しい取り組みだ」と評価されることが多くあります。これは、先ほども触れたマイケル・ポーターの「共創戦略」の考え方を意識しながら、制度設計を進めました。また、政策がスタートした後も、内外の投資家・金融機関と緊密なコミュニケーションをとり、ダイナミックに見直そうとしています。

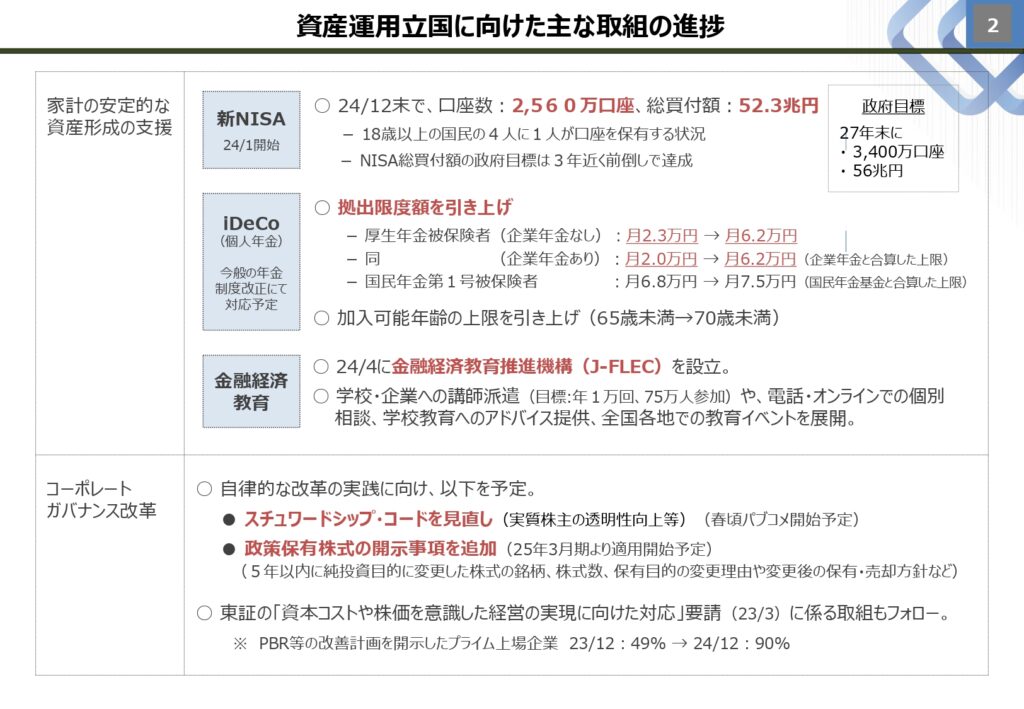

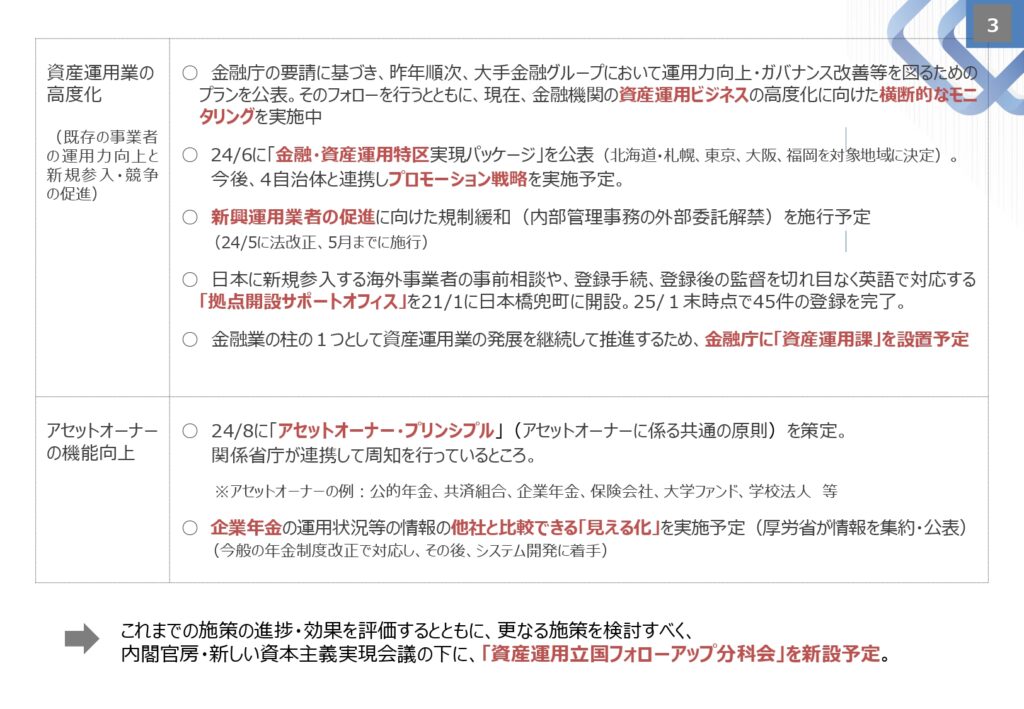

具体的な取り組みとしては、いま注目を集めている新NISAを含む、家計の安定的な資産形成の支援は、あくまで一つの柱にすぎません。そのほかにも、コーポレートガバナンスの改革、資産運用業の高度化、さらにはアセットオーナーの機能強化など、多岐にわたる施策を総合的に推進しています。

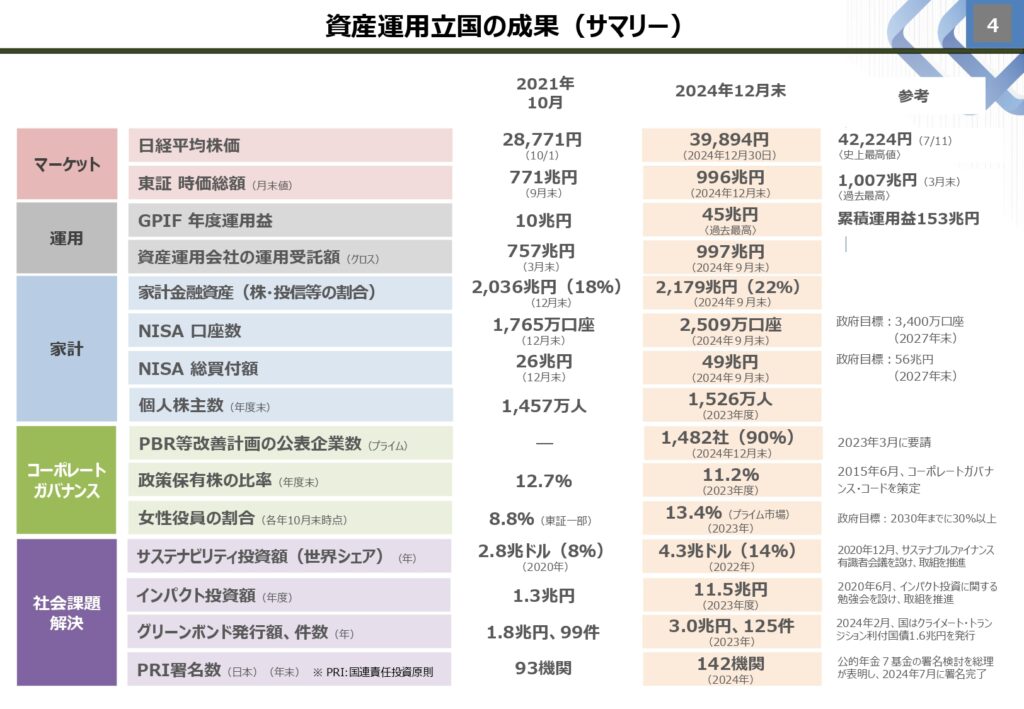

2024年までの成果ですが、実際にこのような変化が起きています。

今後、この政策をさらに推進することで、日本社会にはさまざまなポジティブな変化が期待できます。

まず、家計への影響としては、社会保障等の公助だけに頼らず、自ら資産を形成する文化が広がることで、将来に対する不安の軽減につながります。「備える力」を国民一人ひとりが持つ社会に変わっていけるのです。

次に企業への影響ですが、リスクマネーの供給が進めば、企業は持続的な成長のための事業投資に踏み切りやすくなります。それが競争力の強化やイノベーションの創出につながり、日本経済の活性化を後押しします。

さらに、日本市場自体が魅力的になれば、海外からの資金流入も期待できます。

グローバルマネーが日本に集まり、企業への投資が一段と進み、結果として家計へのリターンも増える──このような好循環が生まれることで、経済の豊かさが国全体に広がっていきます。

栫井:

ありがとうございます。まさに、家計・企業・国際社会という多様なプレイヤーを巻き込みながら、日本経済の構造そのものをダイナミックに変えていく。その意味で「資産運用立国」は、国家戦略と言っても過言ではありませんね。そこにマイケル・ポーターの思想が根づいているというのも、とても印象的です。具体的には、どのように“共創”を実現されているのでしょうか。

堀本:

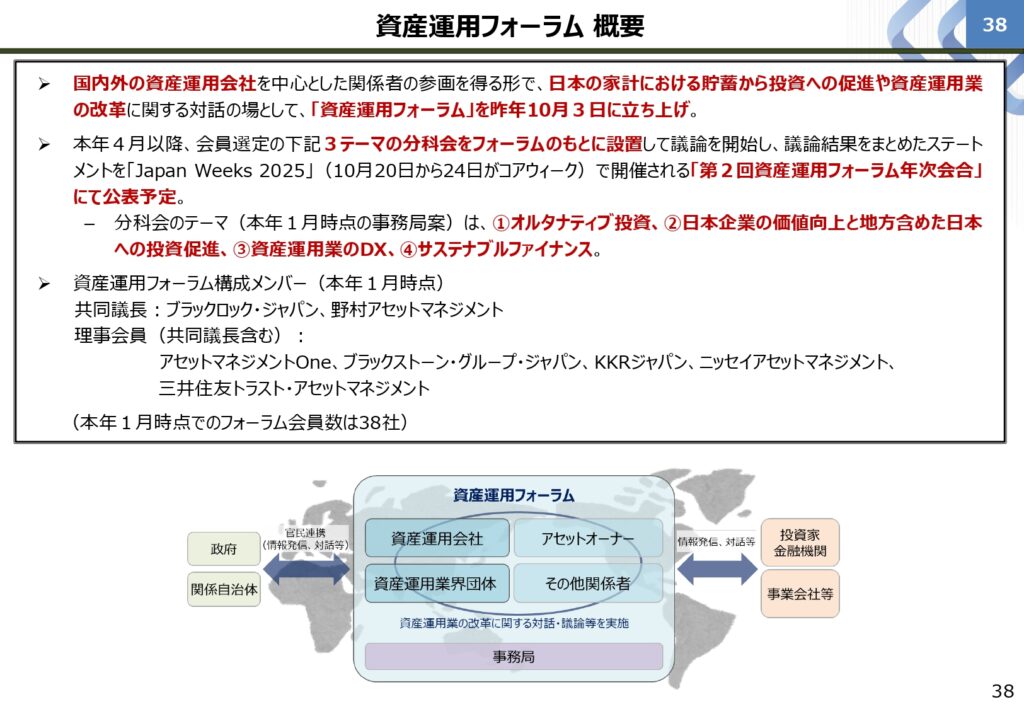

例えば、取り組みの一環として、資産運用フォーラムを立ち上げました。

資産運用フォーラムは、日米のアセットマネジメントのトップが理事会を構成し、政策提言に加えて、参加者自身のアクションにもコミットしていただくような場として設計しています。このような形の海外向けの日本政府のIRは、海外の投資家から見ても非常にユニークな取り組みです。

また、一連の金融関連イベントを開催する「Japan Weeks」も毎年開催しています。 日本市場の魅力を効果的に発信するために、資産運用立国等の施策を国内外の金融機関や投資家等の関係者のニーズに沿って企画運営されています。

このように、官民が連携する場を設け、その中で「資産運用立国」が描く資金循環のビジョンを共有していく。このビジョンに共感した各プレイヤーが、自らの立場からその実現に向けて動いていく。「資産運用立国」は、そうした共創型のアプローチを前提とした、新しいかたちの政策です。

画像:ETF(上場投資信託)セミナーのパネルディスカッションの様子

日本経済の未来を、共創で変えていく――。ともに未来を創る仲間へのメッセージ

民間企業の積極的な投資、霞が関の改革、寺子屋づくり――。より良い日本のために、さまざまな人が行動を変え、交わっていくことが重要である。堀本氏に、特に共創していきたいパートナーについて、伺った。

栫井:

すでに多くのビジョンを掲げ、実際にさまざまな取り組みを進めてこられていますが、今後さらに“共創”を深めていくうえで、特にご一緒したい相手や分野はありますか?

ぜひPublink Letterとしても、そのような方々との橋渡しをしていけたらと思っております。

堀本:

まず民間企業の皆さまに特にお願いしたいのは、「積極的な事業投資」です。

現在、日本企業の多くはキャッシュフローに余裕があるにもかかわらず、G7諸国の中で見ても、事業投資の水準が低くとどまっています。家計の2200兆円にも及ぶ金融資産が海外に投資され、その収益が国内に還元されることも重要ですが、それだけでは日本企業の成長にはつながりません。

むしろ、企業自身が前向きに投資に踏み出し、市場の魅力度を高めることで、国内外から資金が自然と集まってくる──そうした「好循環」をつくることが何より大切だと考えています。

栫井:

ありがとうございます。他にも、共創を進めていくうえで意識されていることがあれば、ぜひ教えてください。

堀本:

はい。霞が関にはもっと多様な人材に入ってきてほしいと思っています。

昨今では、企業側でも社会貢献や社会的な価値を意識するビジネスマンや、学生が増えています。官民の役割が重なってきている今、そういった志ある人々がもっと霞が関に加わり、価値を生み出せる環境が必要です。 そして、霞が関が今の国民のためだけでなく「未来を創る役割を担う存在」であることを、国民にも理解してもらいたい。そういった人材を一つの大きな力としてまとめていくことが重要と考えます。

このため、私も含め、今すでに霞が関で働いている人たちが、自分たちの仕事に誇りを持って取り組むことが重要です。公務員の仕事には民間とは違うやりがいが確かにありますし、そこで得た経験は社会にとって大きな価値を生みます。

政治家は現在の民意を代表し、その声を反映する役割を担います。その中で、霞が関の官僚は、10年先、20年先を見据え、社会の仕組みを将来世代のために変えていく役割を担う可能性があります。「資産運用立国」も、今盛り上がりを見せている現役世代向けのNISAの拡充のためだけではなく、資金の流れの面で日本全体の社会構造を次世代に向けて長期的に変えていくために、10年、20年のスパンで考えられている施策です。

さらに、一度霞が関を離れた人も、積極的に戻ってきてほしいと思っています。 近年は各省庁で中途採用も行われています。民間で得た知見を持ち帰り、新たな視点で貢献することが出来る。私自身も民間での経験によって視野が広がり、行動も変わりました。海外ではこうした人材の流動性が国の活力に繋がっています。日本でも、いわゆる「出戻り」が普通になるべきです。

栫井:

まさにそのような方々との繋がりを深めるために、(僭越ながら、私が主催する)官僚アルムナイも盛り上がっています。霞が関を離れた方や民間で経験を積んだ方も、ぜひお話ししたいですね!

他にも、ございますでしょうか。

堀本:

今すぐ実現できる訳ではないのですが、将来的には教育の分野に関心があります。

一つ目は、金融の専門人材です。日本には依然として金融分野の専門人材が不足しています。例えば単科大学などの形で、投資銀行や資産運用、M&Aの分野で、世界で戦える人材を育てることに貢献したいと思います。イメージとしてはビジネススクールに近く、グローバルレベルの高度な実践的なスキルを身につける場所です。社会人を想定し、授業料は高めに設定しますが、奨学金も充実させ、海外からも日本の金融セクターでの活躍を希望する留学生も含め、オンライン受講も可能といった場があるといいなと思います。その中で特に注力したいのは、AIと金融の融合です。世界最先端の金融AIを学べる環境を提供し、日本からもグローバルで戦える投資銀行人材を輩出したいと思っています。

二つ目は、金融とは全く関係のない話ですが、様々な理由で十分な教育を受けられない子どもたちが学ぶことの喜びを実感できる場所です。自分の可能性を信じられない環境にいることは、本人にとっても社会にとっても不幸です。こういう子どもたちに対する何か教育等の活動により、学ぶことを通じて、未来への希望を抱けるよう、サポートできればと考えています。こうした活動に共感してくださる方々、社会貢献を考えている方々には、ぜひ仲間になっていただきたいです。

栫井:

ありがとうございます。最後に、改めて想いをお聞かせいただけますか。

堀本:

かつての自分がそうだったように、私は日本を「どんな境遇であっても、道を切り開ける国」にしたいと思っています。私は国の奨学金で学び、成長してきた者です。日本という社会が、私のような若者にチャンスを与えてくれたからこそ、ここまで来ることができました。だからこそ、この国の良さを後世に残し、同じような境遇の若者たちに希望を与えたい。その思いが、私の原動力です。

格差が固定されている社会だと言われることもありますが、日本は引き続き、自分の意思さえしっかりしていれば、道は切り開ける国になるべきだと思いますし、そんな未来を、同じ志を持った人とともに共創していきたいと思います。ありがとうございました。

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、堀本さんへ想いをお寄せください。

編集後記

未来を創るのは、政策だけではありません。そこに関わる一人ひとりの想いと行動が、真の変革を生み出します。堀本さんが掲げる「資産運用立国」は、その歩みを官民一体で進める挑戦です。 堀本さんは「官民の価値の共創」が重要との気付きから、ご自身が官と民の両方を経験された上で、霞が関で本質的な政策、新たなカルチャーをリードするべく、挑戦を続けています。堀本さんの想いに共感する人々が集い、手を取り合うことで、未来への道が確かに開かれていきます。 もし心に響くものがあったなら、ぜひあなたの声を届けてください。 共に未来を創る仲間として。

株式会社Publink 代表取締役社長 CEO 栫井誠一郎(インタビュアー)

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀