「自立した持続可能な地域をつくる」を本気で実現する――トラストバンク代表・川村氏が挑む “地域と共に創る社会”

日本初で最大級となるふるさと納税ポータルサイト『ふるさとチョイス』や、自治体向けチャットサービス「LoGoチャット」などのパブリテック事業、地域内での経済循環を実現する地域通貨「chiica」事業など、地域活性化のためのさまざまな事業を展開するトラストバンク。その代表を務めるのが、川村憲一氏だ。

川村氏は、若い頃から「自ら稼ぎ、道を切り拓く」という精神を大切にし、数々の挑戦を重ねてきた。 東海澱粉、ベンチャー・リンク、楽天、そして起業。様々な苦難を乗り越えた彼の道のりは、トラストバンクという新たな舞台へとつながっていく。

川村氏が目指すのは、単なるふるさと納税のポータルサイト運営にとどまらない。地域経済の循環を本気で目指し、「地域と共に、未来を共創する」という目標を掲げている。

Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が、川村氏の想いと行動を言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届けるーー。 本記事は、そんな試みである。

「川村さんと一緒に何かを起こしたい。」 未来の仲間たちへ、Publink Letterが想いをつなぐ。

(記事を読んだ後は、川村氏への感想や共創の希望もお寄せいただけます)

川村 憲一(かわむら けんいち)

東海澱粉株式会社を経て、株式会社ベンチャー・リンクにて、地域活性化に向けた中小企業の新規ビジネス(小売店や飲食店)の立ち上げからブランドマネジメント、人財開発(採用・教育)に従事。その後、楽天株式会社のマネジメント職を経て、自らコンサルティング会社を設立。2016年3月よりトラストバンクに参画。2019年4月執行役員、同年10月取締役。2020年1月より現職。2020年3月、トラストバンクの子会社、株式会社orbの取締役に就任。iU 情報経営イノベーション専門職大学 客員教員。

INDEX

少年時代から変わらない「自ら道を切り拓く力」と「人の役に立ちたいという想い」

誰かに喜ばれたとき、心の中に生まれる温かな感覚。

川村氏は、そんな体験を積み重ねながら、自ら動き、自ら稼ぐ力を自然に身につけていった。

子供時代に育まれた行動力と自立心。その原点を辿る。

栫井:

子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。川村さんの場合、どんな子供時代だったのでしょうか?

川村:

1972年9月15日、北海道で生まれました。名刺にも書いていますが、出身は岩内町です。ただ、実際に住んでいたのは生まれてから3ヶ月くらいで、その後は札幌で育ちました。札幌は都会なので、子供の頃から「田舎があるっていいな」と思っていて、取材などでも「岩内町出身です」と答えていたため、それが広まりました。ただ、自分としては完全に札幌育ちだと思っています(笑)。

栫井:

赤ちゃんの時の3ヶ月間の記憶はないですよね(笑)。

川村:

3ヶ月だったかどうかも、母から聞いた話なので、定かではないです(笑)。

札幌での幼少期は、とにかく落ち着きのない子供でした。お祭りに行くと毎年迷子になり、勝手にバスに乗って帰るような子供でした。また、褒められることが好きで、困っている人を見かけるとすぐに声をかけずにはいられませんでした。高齢者の方に席を譲ると「ありがとう、優しいね」と喜んでもらえて、それがとても嬉しかったんです 。

さらに、周囲よりもお小遣いやお年玉が少なかったことが関係しているのかもしれないのですが、幼いながらに「お金は自分で稼ぐものだ」という感覚を持っていました。中学生の頃には、自転車のパンク修理の出張サービスを始めました。自分自身が、パンク修理をするたびに1km以上離れた場所まで行くのが面倒だったので、修理屋さんにやり方を教わり、同じ悩みを持つ人たちの助けになりたいと思いました。高校、大学時代は、朝までアルバイトをしてから学校へ行くなど、複数のアルバイトを掛け持ちする毎日でしたが、苦しいと思ったことは一度もなくて、むしろ楽しんでいました 。

栫井:

お話を伺っていると、非常に早い段階からご自分の力で道を切り拓かれていたのだと感じます。どのようなきっかけや背景があって、そこまで自立されたのでしょうか?

川村:

実はそんなに「自立」という感覚はないのですが、率先して行動して人に喜ばれる、それが単純に心地よかったんです。そして、そこにお金もついてきた。そんな体験の積み重ねだったと思います。あとは、自分で稼ぐ方が「かっこいい」という感覚もありました。

栫井:

周囲の接し方の影響も大きいですよね。その後、どんな大学生活を送られたのでしょうか。

川村:

大学では、100人以上が所属するイベントサークルに参加していました。また、卒業生が所属するイベント会社に人材を紹介したり、広告代理店で契約社員として札幌ファクトリーのオープニングプロジェクトに関わったりもしました。

大学3年の終わり頃、新聞で「これからは中国の時代だ」という記事を読み、大学を休学しアルバイトで貯めたお金で中国の大連外国語学院へ留学しました。中国で就職活動をしましたが現地採用の給与が安すぎてあきらめました。お金も尽きたので帰国しようと思ったとき、なんと帰りの飛行機代まで使ってしまい、友人にお金を借りて帰国。帰国後は食品専門商社に就職しました。

苦境を救った誠実さと、トラストバンクとの出会い

トップを目指して飛び込んだ商社での経験、地域を元気にすることを目指したベンチャー・リンクでの挑戦。 そして、独立を志しながらも、大きな逆境に直面する。 川村氏のキャリアは、常に挑戦と成長の連続だった。 その歩みの中で、やがてトラストバンクとの出会いが訪れる。

川村:

食品専門商社に入社し、働き始めましたが、「入ったからにはトップを目指そう」と決意しました。

新人賞を受賞し、営業成績も上位を獲得。3年目に役員面談で社長を目指すと宣言しましたが、同族経営のため現実的には難しいと言われ、退職を決めました。

そこで次に選んだのが、「企業家輩出機関」として知られていたベンチャー・リンクでした。ベンチャー・リンクでは、「地域の中小企業を元気にして日本を活性化する」という理念のもと、フランチャイズ支援を通じて中小企業の事業拡大をサポートしました。約7年間、スーパーバイザーとして各地を飛び回り、中小企業の経営者の方々と一緒に事業を立ち上げながら、経営について深く学ぶことができました。また約3年間は人事も経験。

その後、仲間と共に新しい会社を立ち上げました。しかし、東日本大震災が発生。計画していたことがすべて白紙になり、私はその会社を離れる決断をしました。

栫井:

それは本当にご苦労されたのですね。そこから、どのような経緯でトラストバンクへのご縁につながったのでしょうか。

川村:

会社を辞めた時、サラリーマンに戻る選択肢もありましたが、「私は経営者になる。背中を見てろ」と周囲に言った以上、戻ることはできませんでした。そこで銀行から300万円を借り、コンサルティングなど何でも請け負う会社を立ち上げました。最初の2年間はほとんど売り上げが立たず、妻が週7日働きづめで、2人の子供を養ってくれていました。

そんな中、かつてベンチャー・リンクで人事に携わり、出資企業への転籍や早期退職を希望していないメンバーに対して、本人の希望に合った企業を探し、つなげた経験が、思わぬ形で活きます。当時支援した元社員から転職の相談を受け、同時期に人材を探していた企業を紹介したところ、マッチングが成立。そんなことが何度か続くうちに、事業が軌道に乗り始めました。そして、その中で出会ったのが、トラストバンクでした。

ベンチャー・リンクでスーパーバイザーをしていた時代

トラストバンクでの歩みーー取引先から社長までの道

最初は取引先だったトラストバンク。理念に共感し、仲間たちと信頼を築き、気づけば、組織の未来を託される存在へ。 取引先から社長へーー川村氏の挑戦の軌跡を追う。

栫井:

トラストバンクは最初は取引先だったのですね。

川村:

そうなんです。ベンチャー・リンクで店舗経営の経験があったこともあり、ふるさと納税に関する「ふるさとチョイスカフェ」の立ち上げを支援することになりました。当時のトラストバンクのミッションである「ICTを通じて地域とシニアを元気にする」に強く共感し、いつしか、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の運営にも関わるようになりました。

当時は若手メンバーが多かったため、創業者や役員が実現したいと考えていたことが、思うようにやりきれない場面が多く見受けられました。そこで私は、自身の経験を活かして様々な業務に取り組み、次第に信頼を得ていきました。その後、創業者が株式を売却し、トラストバンクは株式会社チェンジ(現チェンジホールディングス)のグループに加わりました。

私は業務委託の立場でありながら、ふるさと納税事業全般に関わり、決裁権も持つ立場になっていました。このまま業務委託を続けるのは利益相反になると言われ、「社員になってほしい」と打診を受けました。当初は再びサラリーマンに戻ることに抵抗もありました。ですが、「自立した持続可能な地域をつくる」というビジョンに強く共感し、これまでのサラリーマンとしてのキャリアで感じていた「自身の成長や将来の可能性を、より主体的に広げていきたい」という想いを胸に、2019年4月にトラストバンクの執行役員に就任いたしました。

その数ヶ月後、親会社チェンジの社長に呼ばれ、「トラストバンクの社長をやらないか」と声をかけられました。しかしながら、カリスマ性の強いトラストバンクの創業者をリスペクトしており、自分にできるか不安だったので、3週間悩みました。そんな中で創業者からかけられた「川村さん、他人と比較したら、自分の良さが死んじゃうよ」という言葉が胸に響き、「やります」と決意しました。

私はトップダウン型で引っ張っていくというよりは、周囲の人の力を最大限に引き出すボトムアップ型のスタイル。自分の強みを活かして挑戦していこうと、2020年1月、正式にトラストバンク代表取締役社長に就任しました。

左・ トラストバンク創業者 須永珠代、右・ 現 代表取締役である川村憲一

「自立した持続可能な地域をつくる」 トラストバンクの事業

日本最大級のふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で知られるトラストバンク。 しかしその事業は、単なるポータルサイト運営にとどまらない。 「自立した持続可能な地域をつくる」という明確なビジョンのもと、 ふるさと納税、地域通貨、パブリテック(パブリック+テクノロジーを合わせた言葉)、EC――多岐にわたる取り組みを展開している。 その全体像と、そこに込められた想いに迫る。

栫井:

改めて、トラストバンク様の事業について教えてください。

川村:

私たちは「自立した持続可能な地域をつくる」という明確なビジョンのもと、「地域の経済循環を活性化する」ことを目指しています。外から地域にお金を呼び込み、さらに地域内でそのお金をぐるぐると回していく。

例えば、地域内での経済循環率が80%の場合、それが3回転すれば、価値は約2.5倍にもなります。一方で、多くの地域では、稼いだお金が地域外へ流出してしまっているのが現状です。私たちは、この流出を防ぎ、持続可能な地域をつくることを目指しています。

下記のように、幅広い事業を展開しています。

ふるさと納税事業

ふるさとチョイス(個人版ふるさと納税総合サイト)

全国約95%となる1700自治体超と契約、お礼の品数は76万点超の国内最大級のポータルサイト(2024年10月時点)

ふるさとチョイスアプリ

カテゴリや検索機能が向上し、お礼の品が探しやすくなりました。地域の情報も閲覧可能になり、応援したい気持ちを育める、ふるさと納税を楽しく体験できるアプリです。

ガバメントクラウドファンディング®

ガバメントクラウドファンディング®(GCF®)とは、地域のプロジェクトから寄付先を選ぶ、クラウドファンディング型のふるさと納税です。GCF®では、地域の課題や取り組みを「プロジェクト」として掲載しており、より具体的な使い道を選んでふるさと納税を行うことができます。プロジェクト数3,500超 自治体数740超 約218億円超(2025年4月15日時点) 自治体の課題解決や事業を直接応援できる仕組みとなっています。

例)「一生治らない」と宣告された 1 型糖尿病の子どもたちに「治る」希望を|2025 年に日本初のバイオ人工膵島移植を実現したい

ふるさとチョイス災害支援

ふるさとチョイス災害支援は、ふるさと納税の仕組みを活用し、返礼品なしで被災地を迅速に支援する取り組みです。実施されたプロジェクト数1,620超 実施した自治体数770超 寄付総額 約111億超(2025年4月15日時点) 返礼品なし、災害発生時の迅速な寄付受付と被災地支援を行う仕組み

例)2024年に発生した能登半島地震 寄付件数約10万件 寄付金額約22億円例)2024年9月に発生した能登豪雨 寄付件数約1.2万件 寄付金額約3.1億円

地域通貨事業(chiica)

地域内での経済循環を促進するデジタル地域通貨プラットフォーム。

(50超導入自治体実績-2025年2月時点)

EC事業

めいぶつチョイス

「めいぶつチョイス」は自治体と協働し、地域のめいぶつを販売するECサービスです。地場産品を扱う事業者の支援を自治体と協働して行い、地域事業の活性化を促し、将来のお礼の品や地域の特産品の充実につなげることを目指しています。

パブリテック事業 2019年~

メール・電話・FAXあるいは手書きのアンケ―ト用紙などを使っていた職員間や職員と住民の間のコミュニケーションをぐっと楽にし、コミュニケーションにかかる時間を短縮し、自治体職員が地域におけるクリエイティブな業務のために割ける時間を増やすことに貢献しています。

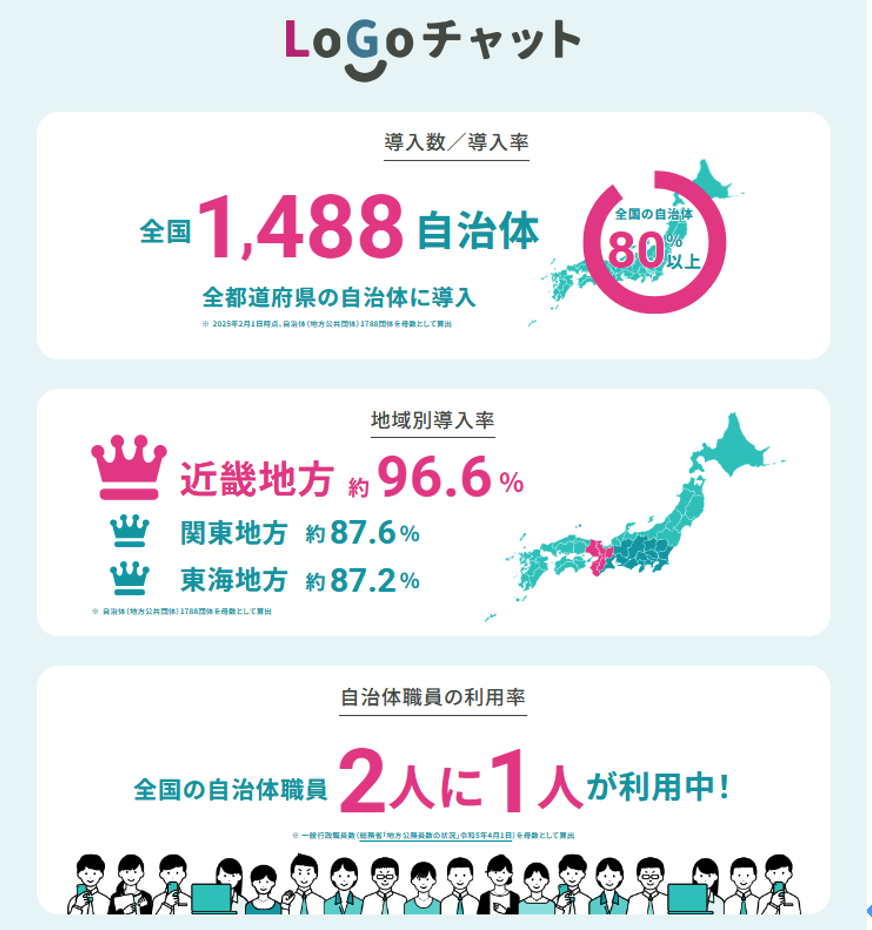

LoGoチャット

自治体職員間のコミュニケーション効率化を図るビジネスチャット(1,488自治体導入実績 – 25年2月時点)

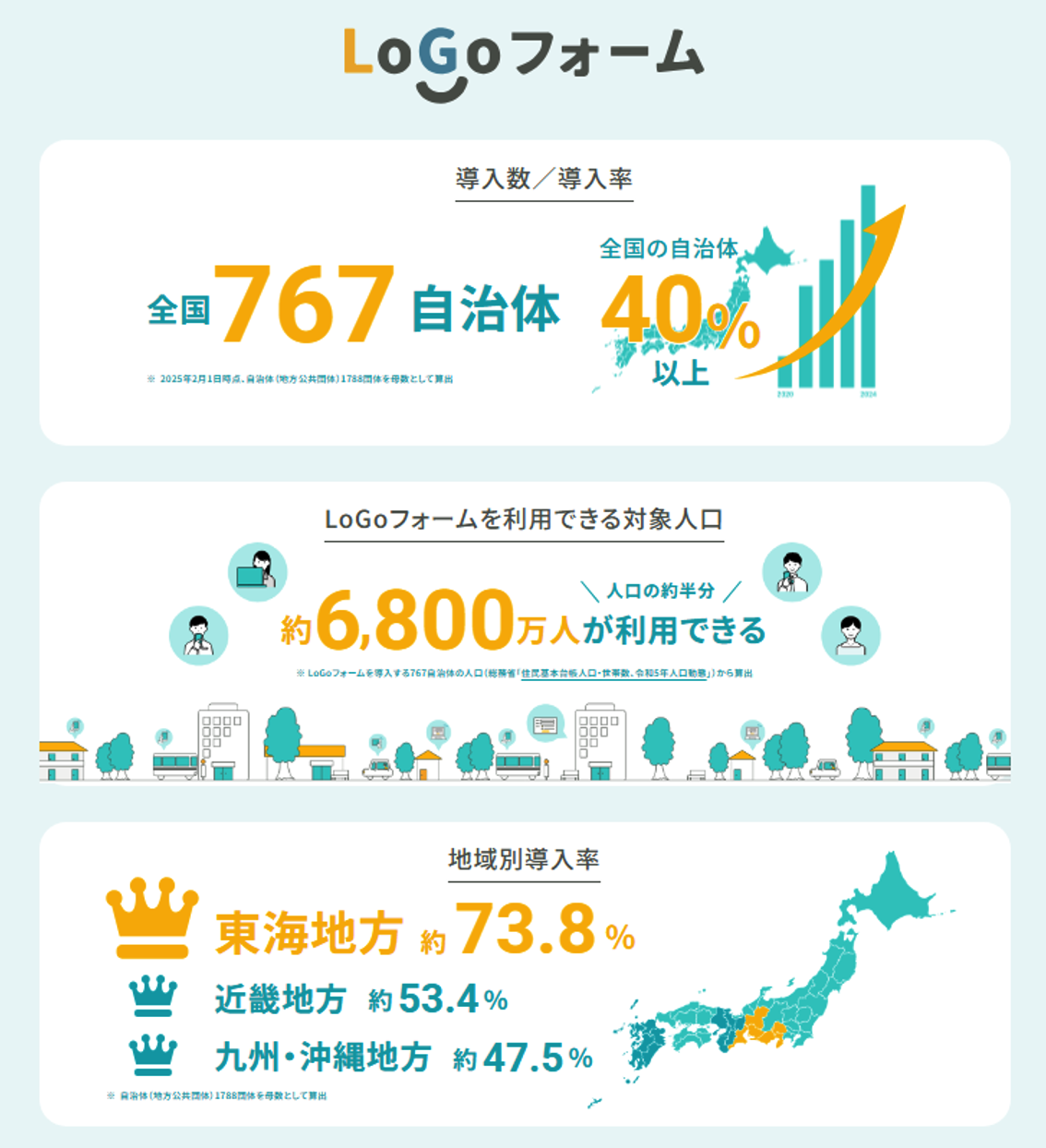

LoGoフォーム

住民向けオンライン申請・アンケート作成ツール(767自治体導入実績 – 25年2月時点)

このように、私たちは単なるポータルサイトの会社ではなく、「地域創生を支える会社」です。

この信頼関係を最大の武器に、自治体や事業者、生産者、職人とのリアルでの接点および伴走を強化していくことを目指しています。

目指す未来と、未来の共創パートナーへのメッセージ

地域創生に向けた数々の挑戦を続けるトラストバンク。川村氏は、これからの地域社会に必要なのは「課題にチャレンジする人」を増やすことだと語る。単なる課題解決にとどまらず、地域の可能性をプラスに変えていく未来へ。共創に向けたメッセージを紡ぐ。

栫井:

すでに多くの事業で地域を変革されていますが、今後、地域の理想に向けてどのような世界観を描いているのでしょうか?

川村:

過疎化や労働人口減少が進む中で、自動運転などの新しいテクノロジーも必要になってきます。私も実際に、アメリカや中国でレベル4自動運転を体験しに行ったこともあります。しかし、どんなテクノロジーを導入しても、次々に新たな課題は生まれます。持続可能な地域をつくるために、何よりも「課題にチャレンジする人」を増やすことが重要だと考えています。どんな困難な状況でも、「どうしたらできるか」「どうやったら解決できるか」を考え続けるチャレンジ精神。その精神を地域全体に広げていきたいと思っています。

私たち自身、単なるソリューション提供だけでなく、社員一人ひとりがチャレンジャーとして成長することを重視しています。地域の方々と共に挑戦し、成功体験を積み重ねていく。そして、失敗を恐れずに何度でも立ち上がる、そんな文化を地域に根付かせたいと考えています。

また「課題」という言葉を使っていますが、私たちが目指しているのは、単にマイナスをゼロに戻すことだけではありません。「地域の可能性を共創する」というミッションのもと、ゼロをプラスにする地域に新たな価値をどんどん生み出していきたいと考えています。

栫井:

「地域の可能性を共創する」というミッション、とても素晴らしいですね。

川村:

ありがとうございます。地域を良くしていくことは、決して一社だけで実現できるものではありません。「ふるさとチョイス」も、行政の職員の皆様や地域の事業者の方々と力を合わせながら、共に築き上げてきた事業です。

2008年にふるさと納税制度が創設された当時の寄付額は全国で年間80億円程度でした。その後、2012年に他の事業者に先駆けてポータルサイトを立ち上げ、全国約95%となる1700自治体超と契約、お礼の品数は76万点超の国内最大級のポータルサイト(2024年10月時点)、へと成長しました。自治体職員の皆様からは、単なる取引先ではなく「同志」や「パートナー」と呼んでいただいています。

こうした信頼に支えられて、職員の皆様から日々さまざまなご相談をいただく中で、「LoGoチャット」や「LoGoフォーム」といった現場のニーズに応じたプロダクト開発にもつながっています。「かゆいところに手が届く」と高く評価していただいているのも、まさに自治体の皆様と一緒に課題に向き合い、共に形にしてきた結果だと考えています。

栫井:

その信頼関係を活かして、今後もっともっと可能性が広がっていきそうです。特に、どのような方とご一緒していきたいとお考えでしょうか?

川村:

私たちは、これからの未来を共につくっていく仲間として、地域創生に関心を持ち、「できない理由」ではなく「どうすればできるか」を前向きに考えられる方々とご一緒したいと考えています。スキル以上に、大切にしたいのはその方の姿勢や想いです。

また、地域に新しいソリューションを提供したい企業様とも、積極的にコラボレーションしていきたいと考えています。もし、いくつかの自治体で成功している取り組みがあれば、それを全国へ広げることで、社会全体の底上げにつながる可能性もあります。

自治体間の横のつながりは非常に深いですし、私たちの持つ1700自治体のネットワークを活用することで、ソリューションの拡大のお手伝いができるかもしれません。自治体の皆様についても、これまでお付き合いのあったふるさと納税の担当者や、業務改革の担当者、地域づくりに携わる担当者の方々に限らず、各課の皆様がそれぞれに、さまざまな課題をお持ちだと感じています。

そういった課題を解決していくことは、私たちにとっても非常にやりがいのある領域です。 もちろん、すぐにすべてが解決できるわけではなく、できること・できないことや、実現までの時間軸に違いが出る場合もあります。しかし、現場の課題を直接お聞きすることによって、 「このテーマを解決することが、日本全国の底上げにつながる」と確信できるものを見つけることができれば、私たちは積極的に事業化に取り組んでいきます。

栫井:

国レベルの課題に対しても取り組んでいけるのでしょうか?

川村:

もちろんです。国の課題も含め、常に「どうしたら解決できるのか」を考え、積極的にチャレンジしていきたいと思っています。ぜひ、よろしくお願いします!

北海道標津町、北海道標津高等学校、トラストバンクが、産学官連携の取り組みとして「商品開発支援等の連携に関する協定」を締結

ふるさとチョイス大感謝祭にて

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、川村氏へ想いをお寄せください。

編集後記

「ふるさと納税事業」や「パブリテック事業」などのサービスで地域創生に挑戦し続けるトラストバンク社。その代表である川村氏のキャリアを通して強く感じたのは、「課題に挑戦すること」への一貫した姿勢だった。

一見すると困難に満ちた道のりも、川村氏にとっては、未来を拓くための当たり前の営みだったのだろう。 ふるさと納税を超え、地域経済そのものを活性化しようとする視点は、単なる支援ではなく、地域を「共に創る」という覚悟の表れだ。

「できない理由ではなく、できる方法を考える」。 この言葉に共感した方は、きっと川村氏やトラストバンクと共に、新たな未来を切り拓けるはずだ。 川村氏への感想のメッセージや、会いたい・共創のリクエストなど、ぜひ上記のフォームに入力をお願いします。(Publink Letterは、ご本人にお届け致します)

株式会社Publink 代表取締役社長CEO 栫井誠一郎

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀