政官民の目線から。トランスコスモス・高山氏が描く社会変革論

「もっと良くできるはずだ」。小さな違和感を見逃さず、自ら手を挙げ、変革を起こす――。

高山氏は、10 年間の国会議員経験を経て、トランスコスモス株式会社に入社。公共政策部門を立ち上げ、官民連携による社会課題解決に挑み続けている。

いじめ相談のSNS化、GIGAスクール構想の推進、医療DX支援など、彼が取り組んできたテーマは一貫して「誰かの未来を良くする」ことを目的としている。

Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が、高山氏の想いや行動を言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届けるーー。本記事は、そういった試みである。

「高山さんと一緒に何かを起こしたい。」 未来の仲間たちへ、Publink Letterが想いをつなぐ。

(記事を読んだ後は、高山氏への感想や共創の希望もお寄せいただけます)

高山 智司(たかやま さとし)

トランスコスモス株式会社 上席常務執行役員

2003年衆議院議員初当選(3期10年)環境省政務官・内閣府政務官などを務める。

政権交代、福島第一原発事故収束など政策ルールメイキングと実行を推進。

NPO理事、企業顧問・アドバイザーなど務める(EdTech/シェアリングエコノミー)

2018年より現職(トランスコスモス株式会社)

政治・行政・NPO・企業のトライセクターの共創が専門。

趣味はスーパー銭湯巡りとクラフトビール

INDEX

最初の挫折、最初のリーダーシップ――挑戦はここから始まった

議員会館、省庁、自治体、会議や会合を日々奔走する高山氏。 エネルギッシュな彼の原点はどこにあるのか。 子供時代から社会人になるまでの原体験には、失敗と「ただでは転ばない」挑戦の連続があった。

栫井:

子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。高山さんの場合、どんな子供時代だったのでしょうか?

高山:

私は私立幼稚園、国立の小中学校に通ういわゆる「おぼっちゃま」でした。しかしながら、小中高一貫校だったのに高校受験に失敗したんです。人生初の挫折を経験して、愕然としました。そこから海城高校を受験して進学。今までとは雰囲気が異なっており、最初は戸惑いました。それでも半年後には、「自分ならこの学校をもっと良くできるかもしれない」と、生徒会長に立候補しました。1年生の時です。

栫井:

中高一貫校に途中から入り、1年目で生徒会長とはすごいですね! 具体的には、どんな活動をされたのでしょうか。

高山:

たとえば学園祭では、それまでは “声の大きい部活” が、毎年当然のように多くの予算を取っていたのですが、もっと公平にするために、配分ルールを見直し、新しい仕組みを作りました。それから、自分で交渉して有名飲食チェーンに出展してもらったり、プロの料理人を招いたりもしました。一方で、生徒のブースは“喫茶店スタイル”にして、来場者の方々との会話を楽しめるコミュニケーションの場を作りました。ただの出し物ではなく、参加者の「体験」を大切にしたかったのです。できることは、どんどん挑戦していきました。

栫井:

まさに「改革」ですね!

高山:

はい。大きな挫折はありましたが、その後の生徒会長としての経験を通じて、自分を取り戻すことができたと感じています。今の自分の片鱗が、その頃から現れていたと思います。

栫井:

その後、大学時代から社会人になるまではどんな人生だったのでしょうか。

高山:高校生の時は渋カジ(80年代中盤から90年代前半に流行した渋谷発のストリートファッション)に夢中になり、そうこうしてる内に大学受験に失敗。第一志望には入れませんでした。

大学に入ってもしばらくは落ち込んでいましたが、だんだん自分を取り戻していきました。そして、就活の頃に、選挙ボランティアをしていたときに、枝野幸男さんから司法試験の教材を頂きました。それをきっかけに挑戦することにしました。すぐに合格できると思っていたのですが、気づけば5年が経ってしまって、またしても挫折を味わいました。 気がつくと28歳です。そこで、国会議員の政策担当秘書の試験を受けて合格しました。ここでようやく社会人となりました。

栫井:

すごいジェットコースターですね。一度沈んでも、すぐに立ち上がって凄い成果に繋げていく。その原動力はどこから来るのでしょうか?

高山:

失敗した時には、本当に誰にも会いたくないくらいに沈んでしまうんです。でも、そこから「これ、自分ならもっと上手くできそうだ」「改善できそうだ」とどこかで思えるタイミングが来るんですよね。そう思うと、試さずにはいられなくなってしまいます。やっぱり、「面白い」、「面白そう」と感じられるかどうかが大事だと思います。栫井さんも、そうでしょう?

国会議員を10年、そして民間へ――社会課題解決の現場に飛び込む

29歳、国会議員秘書としてキャリアをスタートした高山氏。 そこからどんな経験を重ね、ビジネスの最前線での挑戦に至ったのか――その歩みを聞いた。

栫井:

高山さんは政治の世界で活動されていましたよね。どのような経験をされてきたのでしょうか。

高山:

国会議員秘書の仕事を進めながら、小沢一郎さんのもとで修行させていただきました。転機は33歳の時で、衆議院選挙に挑戦して初当選することができました。

画像:議員時代、議事進行役の様子

そこから10年間、3期にわたり国政に携さわりました。 その間に政権交代も実現し、環境省政務官・内閣府政務官として福島第一原発の事故収束も担当しました。

画像:内閣時代の様子

その 10 年を経て、また転機が訪れました。 政治の世界には様々な波がありますし、「自分が政治という手段でできる社会変革はやり切った」とも感じていたんです。その頃から、様々な企業の顧問を引き受け、その流れの中で、トランスコスモスとのご縁が生まれました。そこに転職を決め、現在に至ります。

栫井:

様々な経験をされた高山さんが、トランスコスモスを選ばれたのはどんな経緯だったのでしょうか。

高山:

きっかけは、深刻な社会問題である「いじめ相談」の改革でした。 当時の相談方法は、県庁に貼られたポスターに「電話して相談してください」と書かれているようなものでした。でも、子どもが県庁に行くことはまずありませんし、電話をかけること自体もハードルが高いものです。 そこで、「SNSで相談できる方が、本質的な課題解決につながるのではないか」と考えました。

ただ、当時は、青少年のSNS利用を条例で制限している県等もあり、なかなか実現は難しかったんです。それでも2017年末頃から、LINE社との共同プロジェクトを始めました。すると相談件数が一気に増えました。2週間の実証実験で、電話相談の1年分の相談件数となりました。中高生に寄り添ったSNSを相談手段を加えた事で行政のSNSに対するネガティブな印象を変えていくきっかけになりました。相談者の声に実際に触れられる、リアルな手応えを感じた成功体験でした。

議員時代は、制度に予算をつけるところまでで、実際に現場で何が起きているのかは見る機会が限られていました。ですが、トランスコスモスに入って、「そうか、こういう事業会社が、実際に現場で社会課題を解決しているんだ!」と、初めて肌で実感しました。

報道される様々な政策の裏で、実はトランスコスモスの人々が深く関わり、支えていたことを知って、衝撃を受けました。 「こういう会社が社会問題を解決していて、すごく社会の役に立っている!」と、心から「面白く」なったんです。政務官時代に、公務員だけではなく、ゼネコンなど民間の方が、除染作業や原発事故収束の現場で作業していることを目の当たりにした経験も繋がっていますね。

国と企業の両方の目線――官民連携のチームを立ち上げ急成長へ

トランスコスモスで新たな挑戦を始めた高山氏。 社会課題にどのように挑み、チームを拡大したのか。そこには、彼の揺るぎない情熱があった。

栫井:

国会議員から、社会課題解決の最前線としての事業会社へ。まさに“現場に飛び込んだ”という感じですね! 入社後は、どのような取り組みをされてきたのでしょうか?

高山:

実は、最初は部下ゼロからスタートしたんです。転機は、2020年に文科省からGIGAスクール構想の相談を受けたことでした。もともと議員時代から、国際バカロレア認定校を増やすプロジェクトを推進したり、NPOでEdvation Summitを開催したりと、教育にはずっと取り組んできていたこともあり、このテーマには特に火がつきました。

そこから人を増やしていって、栫井さんのような外部パートナーにも相談しながら、公共政策本部としての活動をどんどん拡大していきました。私が入社した当初は、公共領域の売上は少なかったのですが、公共DXを積極的に進め、今では公共政策本部に 12 人、公共の営業のチームも 30 人が所属する体制になっています。

栫井:初めてお会いした時には、まだ部下がいなかった時代だったので、本当に急拡大ですね。具体的には、どのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。

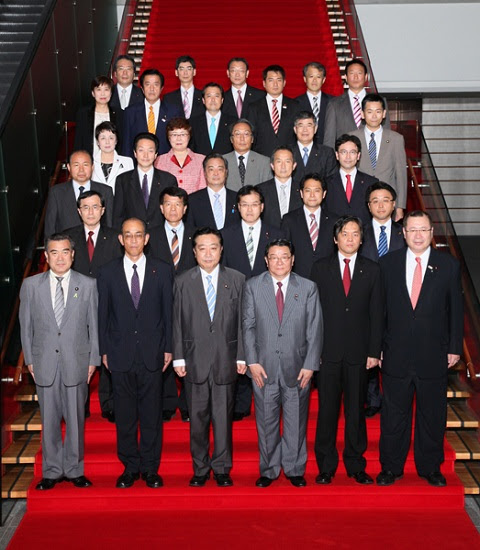

高山:例えば、下記のような取り組みを行っております。

・学校の保護者相談業務(教員の働き方改革・業務負担軽減と保護者の利便性向上)

保護者、地域住民からの学校や自治体への問い合わせ対応・集計を高度化

・神戸市お問い合わせセンター(電話問い合わせを無くして住民満足度を上げていく試み)

https://www.city.kobe.lg.jp/contact/info.html

― 市への問い合わせ電話番号を統合、センターで対応

― AIチャットボットが1次回答

― コールバックを予約可能

― 問い合わせ内容をAIで自動要約作成

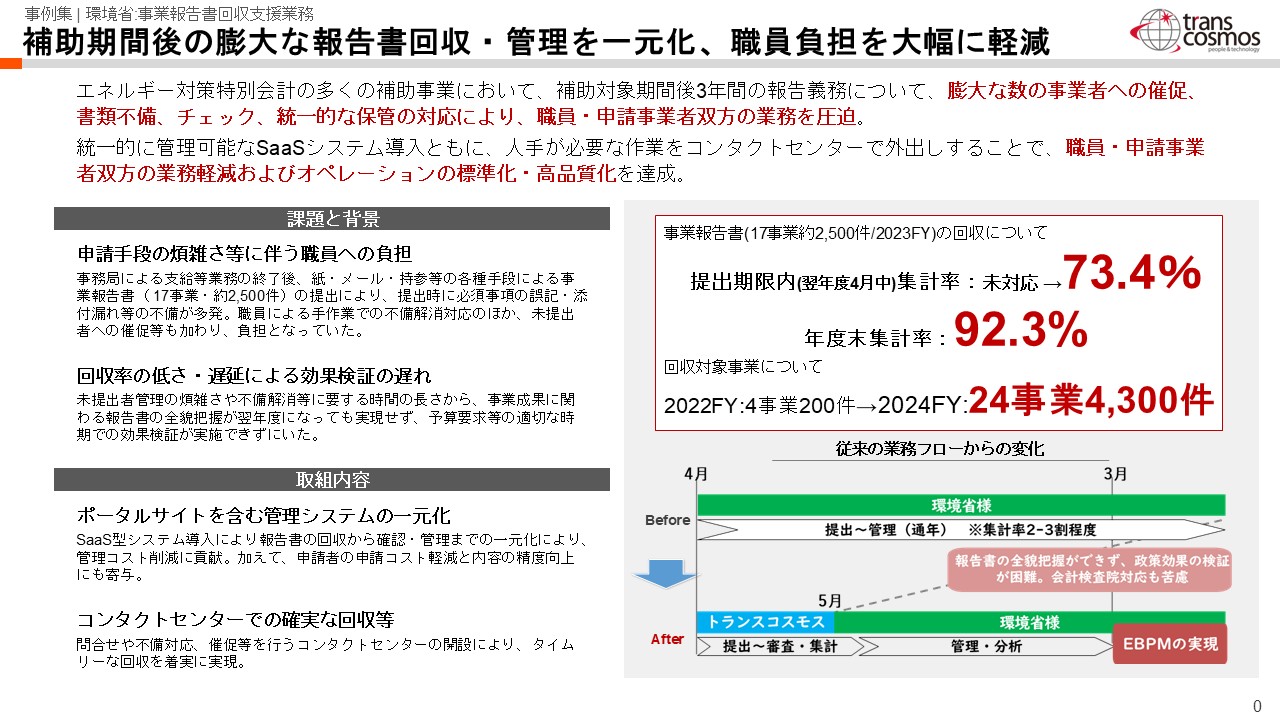

・環境省:事業報告書の回収支援業務(政策実現のバックオフィス業務のDX)

膨大な数の事業報告書(事業期間終了後も一定の年数、回収が必要)を行い、職員の負担軽減、回収率大幅向上、報告書を踏まえた政策企画の機会を拡大。

栫井:

素晴らしいですね! そして2020年といえば、ちょうど今、映画『フロントライン』でも話題になっている、コロナ禍で起きた「ダイヤモンド・プリンセス号」の事故の支援にも関わっていらっしゃいましたよね。

高山:

そうですね。あれはトランスコスモスとして取り組んだわけではなく、私が代表理事の全国SNSカウンセリング協議会のボランティアワークとして行ったものです。

あの時、乗客の多くが高齢者や外国人で、船内に閉じ込められて不安が極限に達していました。DMATが医療を担う一方で、私達はiPhoneを提供し、LINE相談の仕組みを入れて「心のケア」の役割を担ったんです。

コロナ禍では、医療現場の逼迫が社会問題になりました。救急医療現場はアナログで、医師・看護師の献身的努力を頼ってデジタル化が遅れていました。

こうした課題に対し、総務省の課題解決型ローカル5G開発実証で遠隔医療DXを神奈川の聖マリアンナ医科大学病院とご一緒させていただき、無線や電話だけの救急医療現場に高精細画像を活用する取り組みを進めました。非接触が求められるコロナ禍で遠隔医療や画像診断の活用に貢献できたと思います。

栫井:本当にすごいですね。もともとの繋がりがあったこと、そして、国も事業も両方理解しているからこそ、ダイナミックな動きが実現できているのですね。

官民共創の醍醐味――今こそ社会課題解決はチャンスが広がっている

教育、医療、行政。多くの人が「変えづらい」と感じる領域にこそ、挑戦の手応えがある。 いま高山氏が、「ここに力を注ぎたい」と感じている仕事とは――。

栫井:

今、高山さんが「ここに力を注ぎたい」と感じているのは、どんなテーマや仕事でしょうか。

高山:

先ほどお話した教育、医療、それから自治体DXもそうなのですが、議員や医師、教師などの「先生」が意思決定する領域というのは、どうしても動きが遅くなることが多くあります。まだまだデジタル化も進んでいません。

公共の役割が増える一方で公務員や医療、教育現場で働く人は減少しています。この人手不足という現実もあり、改革の機運が高まっていて、しかもその「先生」の中にも、自ら変えようとする人たちが徐々に現れてきています。

こうした分野は、民間企業だからこそ、事業の収益性も伴いながら、どんどん横展開をしていけますし、社会課題の解決をダイナミックに進めることが出来ます。私はこれが、最高に「面白い」と思います!

栫井:

最高ですね!確かに、事業会社だからこその展開力ってありますよね。

高山:

そうなんです。さらに言えば、行政と連携することで、さらに横展開もしやすくなります。

理由としては、行政は情報を公開する義務があるからです。だからこそ、国民からの検証にも耐えられるし、再現性も高まります。「真似してもらって構わない」というスタンスで動いています。

例えば、いじめのSNS相談を始めたときは、「全国SNSカウンセリング協議会」を立ち上げました。今はその理事も務めていますが、仲間を増やしながらオープンに動くことで、自然と活動が広がっていきました。

この協議会で培ってきたSNSカウンセリングのノウハウは、先のダイヤモンド・プリンセス号の支援にも活かされました。さらに重要なのは、労働相談や消費者問題など、さまざまな社会課題の解決にも幅広く活用されているという点です。

栫井:

そのような広がり方はとても理想的ですね。社会を変えていくには、オープンさと連携がやっぱり大事だと思います。他にも行政の役割として大切だと思うことはございますか。

高山:

あります。今、民間企業が社会課題解決にどんどん挑戦していく流れが出てきていて、これは非常に良い傾向だと思っています。

その一方で、国や自治体がアジェンダを設定することは、やはり引き続き重要だと感じています。

民間だけではリスクを背負いきれない分野もありますし、そういった部分には、行政がリスクマネーを供給する役割を果たすことも大切だと思います。

栫井:

なるほど。行政が「こういう課題がある」と発信して、民間が本気で動く。 そんな連携を、もっと広めていきたいですね。

高山:

まさに。広げていくことが必要だと感じています。

今の時代、「孤独」や「子育ての悩み」、「脱炭素」など、社会課題の幅は20年前と比べて格段に広がっています。一方で、医療や教育、自治体のDXといった分野には、いまだに何十年も変わらない仕組みが残っているのが現状です。さらに、公共の役割が広がる一方で、公務員や医療・教育現場の人手は減少傾向にあります。

この深刻な人手不足を前に、いよいよ本格的な改革の機運が高まりつつあると感じています。

だからこそ、今のこの流れを「チャンス」だと捉えて、社会課題の解決にしっかりとつなげていきたい。そう思っています。

トランスコスモスの強みは、単なるコンサルやアドバイスだけで終わらずに、業務効率化・データの集約・実行のフェーズまで一貫して伴走支援できることにあります。現場で実際に手を動かす業務まで引き受けられるからこそ、しっかりと成果にコミットできるんです。多くの方々と共に、社会課題の解決に取り組んでいきたいと強く思っています。

最後に―― みんなが「自分ごと」として向き合う社会へ

Publink Letterは、まだ見ぬ未来の仲間たち、共創パートナーへのメッセージ。

高山氏がもっとも伝えたいこと、そして出会いたい人とは――

栫井:

本日は本当にありがとうございました。あっという間にお時間になってしまいました。 最後に、読者のみなさんへのメッセージをお願いします。

高山:

課題を解決していく上で一番大切なのは、「自分の課題」と向き合えるかどうかだと思っています。私自身、教育に関心を持ったのは子どもが生まれたからで、医療に目を向けたのは親の介護を経験したからです。実体験があるからこそ、課題を深く理解できるし、簡単には諦めないで動き続けることが出来ます。この「自分の課題」は、同じ課題を持つ多くの人の課題・「社会課題を解決」する事になるからです。

この記事を読んでくださっている方の中にも、公務員の方も、企業の方も、「自分ごと」の課題に対して動きたいと思っている人はきっといらっしゃる。私は、そういう方々と一緒に仕事がしたいですし、そういった想いを持つ方がもっと増えていけば、社会は本当に良くなっていくと信じています。

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。 記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。 ぜひ、高山さんへ想いをお寄せください。

編集後記

子ども時代から今まで一貫して、「面白い」を原動力に、どんどん行動して周りに “価値” を広げていく高山氏。国会議員も事業会社の役員も経験する彼だからこそ、今一番のめり込んでいるのは、「事業会社の立場からの本質的な社会課題解決」。

時代の変わり目だからこそ、チャンスが広がっている。

「国が動く」「民間が動く」ではなく、「共に動く」時代へ。

新しい挑戦を始めたいあなたへ。

ここから、共創の一歩を踏み出してみませんか。

株式会社Publink 代表取締役社長CEO 栫井 誠一郎

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀