都市と環境の未来を、共に創る――国土交通省・西山氏の歩みと挑戦

2024年7月、国土交通省に新たな部署が誕生した。都市局の都市環境課である。

政府方針として掲げられている「2050年カーボンニュートラル」。この目標に向け、都市と環境の関わりを捉え直し、都市からカーボンニュートラルに貢献する――そんな挑戦が、いま動き始めている。

その黎明期において、都市環境推進官として取り組みを推進する西山氏。

彼の都市への想い、そして「都市×環境」の分野でこれから挑戦していきたいことについて話を聞いた。

本記事は、Publink代表として官民の想いをつなぎ続ける栫井(かこい)が、西山氏の言葉と行動を言語化し、まだ見ぬ未来の共創パートナーへ届ける試みである。

「西山さんと一緒に、何かを起こしたい。」

そんな未来の仲間たちへ、Publink Letterは想いをつなぐ。

(※記事を読んだ後は、西山氏への感想や共創のご希望もぜひお寄せください)

西山 直人(にしやま なおと)

2013年国土交通省入省。

国土政策局、大臣官房会計課、観光庁、住宅局、内閣府(防災担当)、米国コロンビア大学での勤務ののち、現在は都市局都市環境課においてまちづくりのグリーン・トランスフォーメーションに取り組む。

国土交通行政に携わると同時に、霞ヶ関の構造改革や一人一人の働き方・能力の向上について提言等を行う「プロジェクトK」の代表として活動

INDEX

環境が人生を形づくるーーまちづくりへの関心を育んだ原体験

「環境が人生を形づくる」 西山さんのこれまでの歩みをたどると、その言葉の意味が自然と浮かび上がってくる。自然豊かな丹波で育った幼少期、知らない土地へ飛び込んだ大学時代、そして国交省への入省や留学。どの節目にも「環境を変えること」が、自身を大きく成長させるきっかけとなってきた。都市環境課の立ち上げを担い、都市と環境の未来に挑む西山さんに、原点となる子供時代の経験や、そこから育まれた価値観について聞いた。

栫井:

子供時代の経験は、その人の生き方や価値観に大きな影響を与えると言われます。西山さんの場合、どんな子供時代だったんでしょうか?

西山(敬称略):

私は兵庫県の丹波市――合併前は春日町、そのさらに前は大路村だった場所で育ちました。まわりは自然にあふれ、学校帰りに草船を作って川に流したり、山で秘密基地を作って遊ぶなど、すべてが遊び場のような環境でした。

画像:子供時代の様子

画像:丹波市の風景

西山:

地元には公立の進学校が一校だけしかなく、幼い頃は受験勉強とは縁遠い生活を送っていました。ただ、高校進学のとき、それまで兄の背中を追いかけるように進んできた私でしたが、兄がその唯一の進学校に進学したのを見て、「あえて違う道を選ぼう」と思いました。そして、少し離れた私立高校への進学を決めたんです。最寄り駅までは自転車で30〜40分、そこから2両編成のローカル線に乗り、さらに学校の最寄駅からもまた自転車。通学には自転車を2台使い、片道2時間近くかけて通っていました。

学校の環境が変わると、自分自身も自然と感化され、勉強にもより力を入れて取り組むようになりました。 そして大阪大学へ進学し、大阪・豊中市での新生活が始まりました。丹波での生活に比べると、豊中は格段に都会で、そのギャップに驚いたのを覚えています。

大学では法律や行政学を学びました。まちづくりとの直接的な接点は多くなかったものの、子供時代の原体験から「田舎に貢献したい」という思いがずっと胸にあり、その想いを形にするために国土交通省への道を選びました。

また、大阪大学では地元・関西に就職する人が多い中で、高校時代に「環境を変えることが、自分を大きく成長させてくれる」と実感していた私は、次は東京で新たな挑戦をしたいという思いがありました。そうした気持ちも、国土交通省を志望した理由の一つです。

栫井:

まさに、西山さんはご自身の人生を通じて、「環境の変化」が大きな意味を持つことを体験されてきたんですね。今日のインタビューでは、環境が一つの大きなキーワードになりそうです。

西山:

そうですね。環境というのは、”Environment”という意味でもあり、”Life Style”というような意味合いも持っていると思います。

私は官僚になって数年目に、コロンビア大学の公共政策大学院に留学しました。その時に、行動経済学の授業で、「ソーシャルレンズ」という概念に触れました。ソーシャルレンズとは、「人が社会的な立場・経験・文化・環境を通して世界をどう見るか」という見方・視点のことを指します。

人は、まるで「社会的なレンズ(レンズ=ものの見方を変えるもの)」を通して世界を見ているように、自分の生まれ育った環境、教育、文化、経済状況、所属するコミュニティなどによって、物事の見え方・捉え方が自然と形作られています。

このソーシャルレンズが、社会現象や個人の行動を深く読み解くうえでとても重要と言われているのですが、人間は社会から大きな影響を受け、その影響を受けた人間が社会を変えていく、という相互作用もあり、環境と人間は切っても切り離せない関係です。

栫井:

そうですよね。まさに今されている仕事とも繋がってきそうな考え方ですね。

まちづくりが環境にできること――都市環境課からの挑戦

まちづくりへの想いを胸に、入省後、さまざまな分野に携わってきた西山さん。 その経験を経て、現在取り組んでいる都市環境課での具体的な挑戦について伺った。

栫井:

次は国交省でのお仕事についても伺っていきたいと思います。まずは、今までのご経歴を教えていただけますか。

西山:

はじめに担当したのは、国土政策局での地域振興や離島振興、小笠原・奄美地域の支援などでした。 その後、会計課に異動し、予算全体の編成・管理に携わりました。 続いて観光庁では、インバウンド施策を担当しました。「2020年に訪日外国人4000万人」という目標に向けて、どのように日本の魅力を発信するか、どう地域を周遊してもらうか――そんな観光動線づくりにも取り組みました。

その後、住宅局では住宅の確保が出来ない方々への支援策として、公営住宅や住宅セーフティネットの政策を担当した後、内閣府の防災政策の部局に出向し、防災計画や、防災分野におけるデジタル化にも取り組みました。

そして、さらなる知見を深めるため、コロンビア大学の公共政策大学院に留学しました。専攻は公共政策で、特にPublic Administration(行政学)に近い分野を中心に学びました。 研究テーマとして取り組んだのは、「Urban Social Policy(都市社会政策)」です。ニューヨーク市内には数多くの公営住宅が存在していますが、それらの建て替えに際して、どのように住民と協働しながら再開発計画をつくり上げていくか――。 そうしたプロセスに焦点を当てたプロジェクトに取り組み、関連する論文も作成しました。

栫井:

幅広いご経験をされていらっしゃいますね! その後、留学から戻り、今の部署にいらっしゃるのですね。今の部署について、詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。

西山:

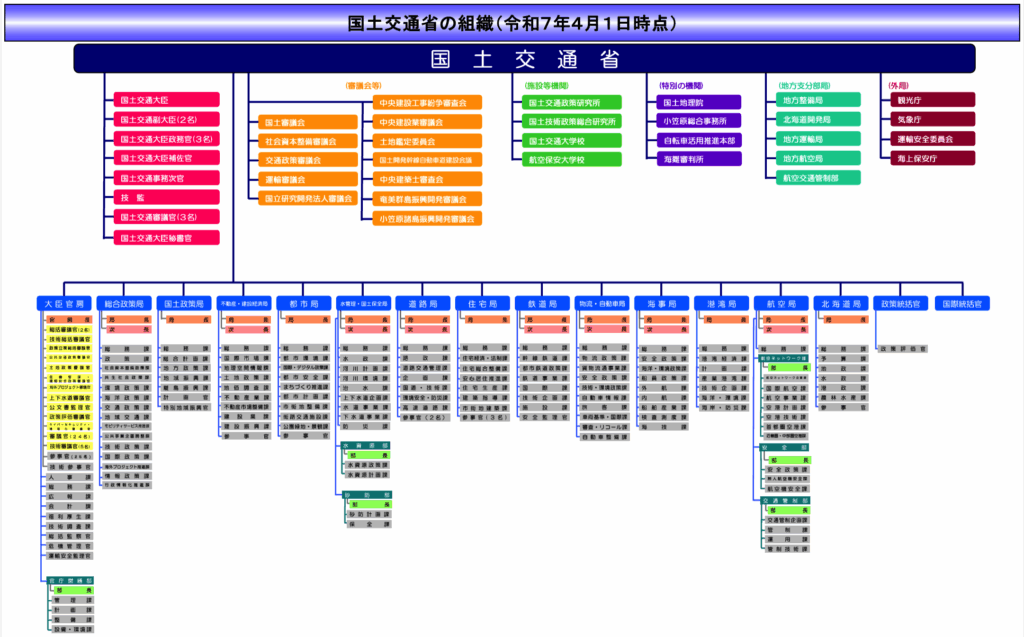

はい。今は、都市局・都市環境課で、都市環境推進官を務めています。組織全体で見ると、下記の組織図の下段の左から5つ目、都市局の上から2つ目の課になります。

※出典:国土交通省組織図 https://www.mlit.go.jp/about/content/001881260.pdf

都市環境課は、2024年7月に設立された部署です。 この課では、「都市を通じて環境をより良くしていく」という視点から、さまざまな問題提起や調査、ビジョン設計に取り組んでいます。 あわせて、都市の緑化・カーボンニュートラルや、都市計画、地方への交付金等、都市局の各課がそれぞれ推進している様々な関連政策を整理・統合し、社会に向けて一体的に発信していく役割も担っています。

栫井:

なるほど。「都市を通じて環境を良くしていく」というのは、具体的にどのような取り組みを指すのでしょうか?

西山:

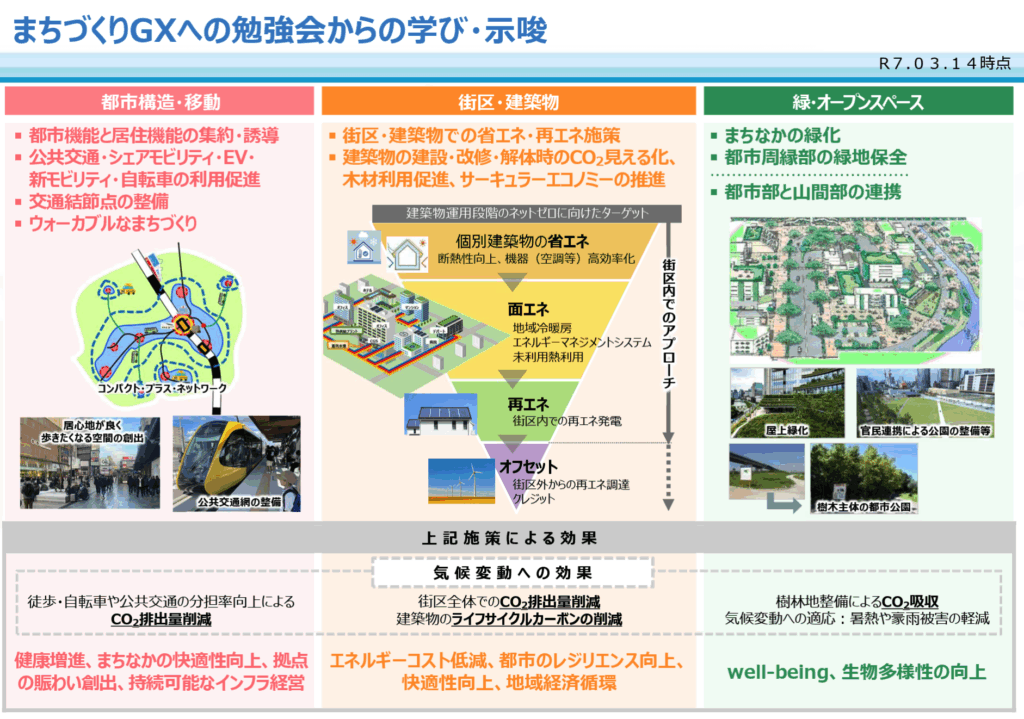

本当に幅広い取り組みがあるのですが、わかりやすい例で言うと、都市局で進めているコンパクト・プラス・ネットワークの取組があります。コンパクトシティは、都市機能を集約していくことで、たとえば、

・移動距離が短くなり、CO₂排出量を減らすことができる

・水道・電気・道路・公共交通といったインフラをコンパクトに整備・維持できるため、建設や運用にかかるエネルギーや資源を節約できる

といったメリットがあります。

そのほかにも、

・都市や地域単位でエネルギーの効率的な利用・供給を図る面的エネルギー(面エネ)の導入

・都市公園の整備やグリーンインフラの推進といった都市部の緑化を進める施策

など、それぞれの部署が様々な取り組みを行っています。

栫井:

確かに、様々な可能性がありますね。「環境」といえば、環境省のイメージもありますが、国交省における取り組みの特徴はどのようなところでしょうか。

西山:

国交省の特徴は、「環境だけ」を目的にしていないところだと思います。環境省はもちろん、環境課題の解決を最優先にしているのですが、まちづくりは必ずしも環境のためだけに進めるものではありません。

たとえば、「歩いて楽しいまち」をつくるとか、災害に強い都市づくりなど、いろいろな要素が絡み合っています。その結果として「環境にも優しいまち」になったり、環境改善に資する取り組みになったりする――。国交省はこれまで、そんなスタンスでまちづくりに関わってきました。

ただ、最近はそうした取り組みを、もう少し環境面からも意識的に捉え直していこうという動きが出てきています。たとえば「ウォーカブルなまちづくり」も、従来は「賑わいづくり」を重視していましたが、「歩くまちにすることは、環境負荷を減らす」という視点を、これからはもっと積極的に位置づけていこう、という流れになっています。

その中で、様々な方と共創していくことが重要だと思っています。

共創こそ、未来を動かす力――災害対応が教えてくれたこと

「共創の力が、これからのまちづくりには不可欠です」と語る西山さん。

その考えの原点には、2019年に長野県で直面した台風19号災害対応の経験があった。

栫井:

環境や、人と環境との関わりを変えていくような仕事をされていらっしゃいますが、西山さんご自身は、どんな理想像にワクワクしますか。

西山:

政府方針として「2050年カーボンニュートラル」が掲げられ、国際目標にもなっています。 でも、正直言って、「そのとき私たちの生活はどうなっているのか」というイメージを、まだ具体的に思い描けている人は少ないんじゃないかと思うんです。

だからこそ、その「今」と「未来」の間を埋めていくことが、私たちの仕事だと思っています。 環境分野の大きな方針と、今の暮らしの間にあるギャップを、みんなでイメージして、ビジョンを描き、それに向かって一緒に頑張ろう――そうやって共創していくことが、とても大切だと感じています。

そのためには、アイデアを出し合いながら、住民や企業、自治体と一緒に動いていくことが必要です。 行政が一方的に方針を立てるのではなく、対話を重ねながら「一緒に作っていく」。 私はそのプロセスがすごく楽しいし、大事だと実感しています。もともと学生時代から、バレーボール部や大学の部活動でキャプテンを務めたり、人を巻き込んでチームで動くことが好きでした。

また、2019年の台風被害の際には、長野県庁に入り、発災直後から災害対応に携わりました。 現場では、災害廃棄物が道路をふさぎ、トラックが通れない厳しい状況に直面しましたが、 県庁、市役所、自衛隊、ボランティア団体、地元住民の方々と毎日会議を重ねながら対応を進めました。

「ONE NAGANO」というスローガンのもと、警察とも連携して、狭い道路を一方通行に切り替え、 昼間は100台にものぼる軽トラックを使ってボランティアや住民の方々が廃棄物を仮置き場に運び、 夜間には自衛隊がそれらを最終処理施設へ搬送するという仕組みを構築しました。

画像:長野県での災害対応の様子1

画像:長野県での災害対応の様子1

もちろん、最初からうまくいったわけではありません。 毎日、対話しながら目の前の課題を一つ一つ解決していく、その経験は非常に大きかったです。

目の前の災害対応と、カーボンニュートラルのような長期目標では、スパンは違います。 しかしながら、様々な方々と共創しながら進めていくという考え方は、同じように重要であると思いますし、いま行政に求められているのは、こうした課題解決能力だと思っています。

都市と環境の未来を、共に創るためにーー出逢いたい仲間について

最後に、具体的に共創をしていきたい仲間について、西山さんに話を聞いた。

栫井:

具体的には、どんな方々と連携していきたいでしょうか。

西山:

まずは、先ほど申し上げたように、都市環境課として、「都市×環境」に関わるテーマで、企業の皆さまと共創を進めていきたいと考えています。この分野では、まだまだ官民連携が進んでいません。具体的には、下記の画像にあるようなキーワードを軸に、さまざまな形で連携を図りたいと思っています。

なお、共創を進めるにあたっては、予算を含めた各種政策ツールも活用可能です。

特に力を入れたいのは、これまで「まちづくりのプレイヤー」として捉えられてこなかった分野の皆さまとの共創です。例えば、まちにおける「暑さ」を解消するソリューションを持った企業様や、ビルの省エネのソリューションを持つ企業様も、共創相手になり得ます。

新しい視点や知見を取り入れながら、これまでにないまちづくりの可能性を広げていきたいと考えています。

※出典:国土交通省 「GX Creation Meeting都市と緑とカーボンニュートラル×世界の都市政策の最前線」全6回のセミナーで分かったこと 配布資料 https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_kankyo_tk_000094.html

西山:

2つ目は、「都市×環境」に関わるさまざまな施策の効果の見える化をすることです。 具体的には、都市に新たな取り組みを導入した際に、どれくらい二酸化炭素を削減できるか、定量的に可視化していきたいと考えています。関連するソリューションや技術を持った方とはぜひお話ししたいです。

3つ目にご紹介したいのが、私も環境推進課で中心となって取り組んでいる制度、「TSUNAG(優良緑地確保計画認定制度)」です。この制度を、もっと多くの方に活用していただきたいと考えています。

TSUNAGは、「まちづくりGX」の一環として、民間事業者等による気候変動への対応、生物多様性の確保、Well-beingの向上などに貢献する、良質な緑地の確保を評価・認定する仕組みです。グラングリーン大阪や麻布台ヒルズ、citizenの森といったプロジェクトが認定されています。

いま、環境への配慮は投資家の関心も高まる重要なテーマです。環境に配慮したまちづくりの取り組みが、ビジネスチャンスにもつながるよう、国としても後押ししたいという想いでこの制度を立ち上げました。

日本の都市は「海外に比べて緑が少ない」と言われることもあります。認定を受けた企業の取り組みや想いも広めていきたいですし、こうした制度を海外にも発信し、日本のプレゼンスを高める、そして制度そのものの国際展開にも力を入れていきたいと考えています。

すでに取り組みを進めている企業の皆さま、また、こうした企業をご存じの自治体関係者の皆さま、ぜひご連絡をお待ちしています。

栫井:

最後に、メッセージをお願いします。

西山:

「都市×環境」の取り組みは、国交省としてもまだ始まったばかりの領域です。まずは、都市と環境に関わるさまざまな技術や知見を持った方々と、直接お話ししていきたいと思っています。今はどうしてもネット検索に頼ることが多くなってしまっているので、実際に対話を重ねながら、政策の方向性を考えていきたいと考えています。

また、GX(グリーントランスフォーメーション)やカーボンニュートラルに取り組む方々はすでにたくさんいらっしゃいますが、将来的には、こうした分野を「かっこいい仕事」にしていきたい、そんな想いも持っています。

この出会いをきっかけに、何かが動き出すかもしれません。

記事を読んで感じたこと、共に取り組んでみたいテーマなど、どんなことでも構いません。

ぜひ、西山さんへ想いをお寄せください。

いただいた内容は、西山様にお届けさせていただきます。

編集後記

「都市を通じて、環境を変える。」 自身の体験から「環境」「共創」を大事にされている西山さんの歩みは、まちと環境の未来を結びつける挑戦そのものでした。

対話を重ね、仲間を集め、まだ見ぬ未来を一緒に描いていく――。 共創は、その一歩から始まります。

この記事が、新しい仲間との出会いのきっかけとなることを願っています。

株式会社Publink 代表取締役社長 CEO 栫井誠一郎(インタビュアー)

官民共創の最前線で、一緒に挑戦する仲間を募集しています!

Publinkは、省庁・自治体・企業など、多様なプレイヤーが出逢い、未来を動かす連携や共創を生み出す 「Publink Event」や、自治体×企業のオープンイノベーションプログラムなどの多数の事業を推進するスタートアップです。

社会の仕組みを変えるような領域で、イベントの企画・運営やプロジェクトマネジメント/コンサルティングなどにチャレンジしたい方、まずはカジュアルにお話ししませんか?

ともに「日本に生まれてよかった」と言ってもらえる未来をつくりましょう!

🔗 Publink 採用案内:https://publink.biz/recruitment

🔗 Publink 公式サイト:https://publink.biz/

- ライター

- :株式会社Publink 阪上 結紀